本稿では、再生可能エネルギー事業に地域で取り組むこと(「エネルギー自治」)が、地域的な資金循環を促すだけでなく、住民自治を鍛え上げる効果をもつことを、説得的に示します。

2011年3月、東日本大震災、そして福島第一原発事故によって、東北地方から首都圏にかけて多くの地域が停電に見舞われました。筆者の居住する関西でも、原発停止で電力供給が細り、毎夏、節電要請が行われました。これを境に、日本人のエネルギーに対する意識は大きく変わったのです。コンセントの向こうを意識することはなかったのが、電気のことを我がこととして考えざるをえなくなり、それが何(原発、火力、再エネ…)で作られたのか、意識する人々が増えました。

とりわけ、2012年7月にスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」(以下、「買取制度」と略す)は、大きなインパクトを与えました。この制度のおかげで、日本でも再生可能エネルギー(以下、「再エネ」と略す)が急速に増え始めたのです。現在、厳密な意味での再エネ比率は、日本の電力供給の約6%を占めています。買取制度導入前はわずか2%前後だったので、急速な伸張といえます。これに、大規模水力(全電力供給の約9%)を加えると現在、約15%が広い意味での再エネによる発電となっています。

再エネは、原発のような集中電源ではなく、分散型電源です。これは、一つ一つは小規模ですが、数多くの電源が分散的に立地し、それらをネットワーク化することで、災害・事故に対してより強靭な電力システムの構築につながる可能性があります。もちろん再エネには、原発事故のリスクから免れており、温室効果ガスも排出しないという利点があります。再エネは高コストだといわれてきましたが、その発電費用は劇的な低下を見せています。欧州を中心に、再エネのコストは実は、すでに既存電源を下回り始めているのです。つまり、再エネは環境的な側面だけでなく、経済的な側面からみても、時間とともにその優位性を増していくことは確実です。

再エネは分散型であるため、基本的に日本中どこでも利用可能です。各地域で再エネによるエネルギー生産を事業化すれば、その地域の所得、雇用、税収を増加させることができます。買取制度が始まると、ドイツでは地域住民、エネルギー協同組合、地域金融機関、さらには地元企業が、再エネ発電事業に一斉に参入しました。ドイツの再エネへの投資のほとんどは、電力会社ではなく、こうした無数の小さな主体によって担われています(諸富 2013)。日本でも、買取制度の導入によって、地域主導の発電事業の潜在的可能性は一挙に高まりました。

日本で再エネを地域で増やすには、その地域が自ら再エネ発電事業を立ち上げなければいけません。域外の大手企業に任せることも可能ですが、そうすれば所得は域外に流出してしまい、発電事業にともなうノウハウは地域に残りません。

わたしたちが「地域付加価値分析」という手法を用いて行った分析によれば、長野県飯田市のおひさま進歩エネルギー株式会社が太陽光発電事業を通じて生み出した地域付加価値は、2030年までの累計で約18億円に達することが分かりました(中山・ラウパッハ・スミヤ・諸富2016a; 2016b)。この事業に対して付与された補助金の累計額は、2030年時点で約6億円なので、補助金の約3倍もの付加価値を生み出すことに成功していることになります。これが可能になったのは、おひさま進歩エネルギー株式会社が、域外の大手企業ではなく、地域に根づいた地元企業であり、資金調達も飯田信用金庫という地元金融機関の協力をえることができたからです。

このように、地域発のエネルギー自治を軌道に乗せるには、地元の関係者が発電事業で合意し、共同で出資して株式会社を創出(自治体による出資も加わってよい)、資金調達で地域金融機関の協力をえて事業を軌道に乗せることが肝要です。こうして、地域の経済循環を創り出すべく、地域の関係者が協力してエネルギー事業を創出し、そのための地域ガバナンスの仕組みを整えていく試みのことを、ここでは「エネルギー自治」と呼びます。これを実現するカギは、その地域の「自治力」にあります。

地域発の再生可能エネルギー先進性のポイントとは

(1)森林と木質バイオマスエネルギーを活用したエネルギー自治の実践

では、エネルギー自治の実践例とはどのようなものなのでしょうか。筆者はこの点で、岡山県真庭市、同西粟倉村、長野県飯田市に注目しています。これら3つの自治体はいずれも、エネルギーを自分たちの問題として捉え、エネルギー生産に地域で積極的に取り組もうとしている点で共通しています。しかも、それを域外の大手企業に頼るのではなく、その地域の自治体や地元企業が担おうとしている点に、先駆性とモデル性があります。

真庭市は、人口約5万人の岡山県北部に位置する市です。市の面積の約80%を森林が占め、西日本で最大の木材集散地域です。1992年に、林業・木材産業の低迷に危機感を持った地元企業の若手経営者ら二十数名が集まって「21世紀の真庭塾」が立ち上がりました。そのなかで、真庭の地域的な資源である森林を、素材としての利用からエネルギーとしての利用まで、有効に使い尽くすことで経済的な付加価値を生み出す「地域資源循環型社会」をつくろうという構想が生まれました。

真庭市の試みは、集成材による住宅用構造材では全国トップシェアを持つ株式会社「銘建工業」(中島浩一郎社長)のリーダーシップなしには語れません。銘建工業では、木材の乾燥に必要な熱を創出するために、集成材の製造過程で出る樹皮やカンナくずを燃料としていました。しかしこれらを燃焼させて熱を生産するだけではもったいないのです。それを燃やして水蒸気を発生させ、タービンを回して発電すればエネルギー効率性はもっと高まります。こうして銘建工業は、1997年に約10億円の設備投資を行って、1950㌔㍗/時の自家発電設備を建設し、バイオマス発電を開始しました。これで自社に必要な電力を100%賄って電気代を節約するほか、余剰電力を中国電力に売電して収益を上げています。

さらに真庭市では、地域エネルギー自給率を20%にまで高めることを目指して、2015年4月に1万㌔㍗の木質バイオマス発電所を立ち上げました。これは、年間約15万㌧の木質燃料を近隣地域から調達することになります。発電された電力は再生可能エネルギー固定価格買取制度にしたがって売電されています。このうち2万㌧分のエネルギーは地域で電気・熱などの形で地域消費されることになっています。

次に岡山県西粟倉村は、人口約1500人の村で、高齢化率34・2%、村の面積の約85%を森林が占めています。西粟倉村は2008年から林業再生計画に着手、域外から移住してきた若者によって、製材所のほか木材関連ベンチャー企業が相次いで十数社も設立され、木質バイオマスのエネルギー利用も進められるなど、いま大変注目を浴びています。

西粟倉村が2008年から林業再生計画に着手したきっかけは、2004年に持ちあがった西粟倉村と美作市の合併話にまで遡ります。当時、西粟倉村側は合併のメリットを見いだせず、住民投票でも6対4で反対が優勢だったため、結局、合併協議会からの離脱を決断、その代わり、単独で生き残るための戦略立案に入りました。その結果生まれたのが、「百年の森林づくり事業」です。森林に手を入れてしっかり整備しながら、その過程で出てくる間伐材を有効利用して木材加工産業を育て、地域に付加価値が落ちる仕組みを構築することが構想されました。

具体的には第1に、すべての基盤である森林の整備を重視することになりました。林業がもうからないために山林所有者は関心を失い、間伐を行う資力をもないために山を放置しています。そこで、村が山林所有者と10年間契約(「長期施業管理に関する契約」)を結び、具体的な施業は森林組合に委ねつつ、責任をもって森林を整備します。大事なのは、村が一括して森林整備の集約化を図ることで、山での作業効率が飛躍的に向上する点です。もし間伐材の販売による収益が出た場合には、そのうち半分を山林所有者に、残る半分を村に還元します。

第2に、切り出された原木をそのまま市場に流すのではなく、村で加工し、付加価値を高めて域外に移出します。以前なら、森林での施業で出てくる間伐材は、村外の「原木市場」にそのまま流していましたが、売値が3000~4000円/立方㍍にしかならず、手元に収益がまったく残らない状態でした。結果として山が放置され、森林の価値が下がるという悪循環に陥っていました。また、間伐材を村内で製材・商品化し、消費者に直売することで付加価値を創り出し、村に雇用と利益を生む仕組みをつくることにしました。

間伐材のエネルギー利用に着目したのが、エネルギーベンチャー企業(「村楽エナジー株式会社」)を2014年に立ちあげた井筒耕平氏です。彼は、利用価値がなく山に放置された間伐材(つまり「C材」)を集材所まで搬出すれば、6000円で買い取る仕組みを始めました。こうして集まった材で彼は「まき」を生産し、まきボイラーで熱を供給するサービス事業を始めました。具体的には村営の温泉施設の灯油ボイラーをまきボイラーに置き換えることで、年間約700万円もの費用節約効果が得られます。村にまきボイラービジネスという小さいものの新しい産業が生まれ、雇用が生みだされています。

村は将来的に、木質バイオマスのエネルギー利用をさらに広げる計画です。熱需要のある他の公共施設にも順次まきボイラーを入れ、まきボイラービジネスを拡大する予定です。さらに、「丸太ボイラー」を導入して水蒸気を生成、それを導管で供給することで、地域冷暖房事業を開始する計画ももっています。しかも、その水蒸気を用いて発電も行うコジェネレーション(熱源から電力と熱を生産し供給するシステムの総称)設備とすることで、売電収入も得られるようになります。廃熱はさらに、ハウス農業で活用するなど産業利用にもつなげていく野心的な計画です。

(2)エネルギー自治と地域経済循環、そして人口の持続可能性

これら2つの自治体が追求する「エネルギー自治に基づく地域経済循環」の中身は概略、以下のようにまとめることができるでしょう。

- ① 自分たちが消費するエネルギーを、地域資源(ここでは森林)を用いて自ら創り出す。

- ② 上記目的のために、域外の大企業に頼るのではなく、自治体、もしくは地元企業が中心となって地域でエネルギー事業体を創出。

- ③ 域外から購入していた化石燃料を、より安価な地域資源(木質バイオマス)に置き換えることで、燃料費を削減、地域の実質所得を上昇させる(「費用削減効果」)。

- ④ それまでは、「化石燃料費支出」として域外に流出していた所得部分を、地域資源である木質バイオマスへの支出に置き換えることで、所得が地域にとどまるようになる。つまり山林所有者や、エネルギーの生産、流通、消費に関わる地元事業者の利潤、雇用者報酬、自治体への税収の形で、地域の実質所得を上昇させる(「資金還流効果」)。

- ⑤ 地域資源の活用による燃料生産(まき、チップ、ペレットなど)から、エネルギー(電気・熱)の生産、流通、消費、そして廃棄物(灰)処理のプロセスで、関連産業が地域に発生し、地域に所得と雇用が生みだされる。

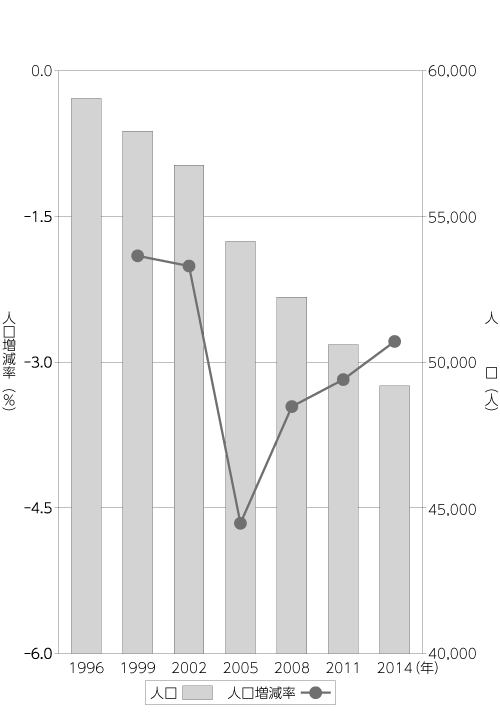

こうした「エネルギー自治」への取り組みは、持続可能な発展のための究極的な条件である「人口の維持」に資する可能性がある点にも留意したいと思います。たとえば、真庭市の人口動態を例にとって示したのが、図です。これを見ると、真庭市の人口は絶対数では減少傾向にあるものの、その減少率は2005年で底を打って改善傾向にあることが読み取れます。実は、減少率がこのように「V字」を描く現象は、西粟倉村など、先駆的な取り組みを行っている他の自治体でも同様に観察されます(諸富 2015a)。

出典:「住民基本台帳人口・世帯数、人口動態(市区町村別)」に関する各年度データを基に筆者作成

これは、日本創成会議による「地方消滅」論が話題に上り、人口減少がこれから本格化しようとしているときに、極めて注目すべき事実だと思われます。もちろん、「『エネルギー自治』への取り組みが、人口減少を鈍らせた」ことの因果関係は証明されていないので、この点は今後のさらなる研究を必要とします。しかし、これらの自治体ではいずれも、転入が転出を上回ることによって人口減少が鈍化しており、転入増加を引き起こしている要因の1つとして、「エネルギー自治」への取り組みがもたらす所得・雇用機会の増加が効いているものと推測されます。

エネルギー自治と住民自治の深化の相関性

エネルギー自治の実践は、実は住民自治を深化させる狙いがあります(諸富 2015b)。このことを、長野県飯田市上村地区の事例で説明したいと思います。上村地区は、飯田市中心部から車で1時間ほどのところ、南アルプスの赤石岳や聖岳を望む急峻な谷あいに位置する人口約480人、高齢化率は51・2%の地区です。人口減少が急速に進んで保育園を閉園せざるをえない状況に追い込まれましたが、牧野光朗飯田市長が、上村保育園を存続させ、上村地区を持続的に発展させるためのプロジェクトを立ち上げるよう指示しました。

そのプロジェクトとして構想されたのが、この地区で行われる小水力発電事業です。

この試みが成功すれば、地区にとって所得と雇用を生み出す中核的な事業が創出されることになり、土地に愛着を持ちつつ家族と共に永続的に暮らしていける経済的な基盤が整います。2011年以来、住民有志の場で始まった小水力発電事業の検討は、現地視察も含め、何回にもわたる勉強会や住民合意形成のためのイベントを重ねることで、合意形成が進められていきました。

上村における小水力発電事業の最大のポイントは、住民が事業主体になる点にあります。つまり、住民自身も出資する「かみむら小水力株式会社」(前島衛社長)が創設され、この会社が事業主体になります。より正確には、上村の自治組織である「上村まちづくり委員会」が地方自治法第260条の2に規定される「認可地縁団体」の創設を申請し、法人格を獲得しました。そしてこの認可地縁団体が、かみむら小水力株式会社に対して、出資を行いました(その原資は、住民がまちづくり協議会のために負担している分担金)。これに加えて、飯田市と地域金融機関もこの株式会社に出資しています。これらがいわば、この会社の資本金を構成します。また、事業開始にあたっては、地域金融機関から融資が行われる予定です。発電事業が始まれば、その売電収益は、まちづくり委員会の収益となり、上村の持続可能な発展に向けたプロジェクトに用いられます。会社を率いる取締役会のメンバーはすべて、住民から選出されています。今後、発電関連設備の詳細設計に入り、現地調査、着工へと進んでいく予定です。

この事例のように、住民自身が自治組織を通じて発電事業に取り組むことは、社会関係資本の蓄積を促す効果をもつと期待できます。上村地区がまさにそうであるように、住民が自ら事業を行い、自分たちで稼ぐことができるようになれば、事業運営や売電収益の活用をめぐって、彼ら自身が集まって議論し、決定し、実行していくことが必然的に要請されます。また、事業が成功して売電収入を獲得できれば、それを用いて上村の将来構想を実現するため、さらに一段の実行力と住民相互の協力関係の構築が必要になります。もちろん、事業の遂行は簡単ではなく、途中にさまざまな難関や障害が待ち受けているでしょう。しかし、それを乗り越え、事業を成功に導くプロセスは、まさに社会関係資本への「投資」行為に他なりません。

こうして再エネ発電事業は、社会関係資本を蓄積するための「場」を提供することになります。住民が自ら再エネ発電事業を興し、それを運営し、さらに売電収入を活用してコミュニティーの抱える問題を解決していく。この一連のプロセスを通じて社会関係資本が蓄積され、それが住民の自治力を鍛えあげる。これが、「エネルギー自治」の意図するところです。

なぜ、いまエネルギー自治が重要か

以上、議論してきたように、コミュニティー・ビジネスとしてのエネルギー自治の実践は、①地域経済循環を促すことで、地域の雇用と所得水準を実質的に引き上げ、②とくに人口減少に悩む地域においては、それを反転させる契機となりえます。また、③エネルギー自治の実践を通じて、事業の成功に向けた住民の相互協力が促進され、社会関係資本を蓄積させる効果が期待されます。④事業の実践は、住民自身がリスクを引き受けることと引き換えに、収益を上げる機会を提供し、それを用いてコミュニティーの持続可能な発展を図るための事業に投じることが可能になります。つまり、エネルギー自治の実践の成否は、その地域の住民の自治力に依存しますが、他方でその実践は自治力を鍛えるプロセスともなる点で、きわめて重要です。

各地で再エネによる地域再生が成功の実績を積み重ねることができれば、今後の地域経済振興のあり方に大きな転換をもたらす可能性があります。というのは、買取制度の下での再エネ発電事業は、これまで地域経済が依存してきた多くの国庫補助事業と決定的に異なっているからです。買取制度の下では、たしかに(固定)買取価格の設定という形で、事業採算性を確保する一定のスキームは国が用意しますが、その下でどのような規模の、そして、どの程度のリスクを負った投資判断を下すかは、すべて事業者が自らの責任で決定します。技術を磨き、事業に創意工夫を発揮して費用を削減するほど、事業の収益性は高まります。また、買取価格は段階的に引き下げられることになっているため、技術革新によって費用を下げなければ赤字を出し、やがて倒産の危機を迎えます。

こうして買取制度は、つねにイノベーションを促し、地域に進取の気性をもった自立的/自律的な事業体の創出を促進します。これが、再エネに関わる技術が近年、急速に進歩し、コストが低下して既存電源を下回るようになってきた大きな背景要因でしょう。国庫補助に依存する事業が往々にして収益性を顧みないプロジェクトを促進してしまい、結局、惨憺たる結果を招くのとは対照的です。

再エネは本質的に分散電源であり、その利活用によって得られる利益は、基本的には地元に還元されるべきではないかと思います。そのためには、大手企業に頼らず、地域住民や地元企業が自らリスクを取って事業を立ち上げなければなりません。これはそう簡単なことではなく、どちらかといえば「荊の道」です。しかし、この道を切り開くことなくして、地域で所得や雇用を増やすことはできません。逆に、地域金融機関と協力して地元で資金を調達すれば、地域内で資金循環を生み出すことができます。さらには、売電収入を地域に再投資すれば、その地域の持続可能な発展への道が見えてくるでしょう。

エネルギー自治に基づく地域再生が軌道に乗れば、まちづくり、福祉、観光、農林業などの領域でも、同様の事業モデルを横に展開することも可能でしょう。それらを通じて、国の財源に依存するのではなく、可能な限り稼いで財政基盤を強化し、自治/自律/自立の土壌を涵養することが、住民自治の内実を豊かにする近道ではないでしょうか。

【参考文献】

- ・諸富徹(2013)、「再生可能エネルギーで地域を再生する─『分散型電力システム』に移行するドイツから何を学べるか─」『世界』10月号(No.848)、152-162㌻。

- ・諸富徹(2015a)、「エネルギー自治と地方創生」『地方財政』2015年3月号(№ 54-3)、4-16㌻。

- ・諸富徹(2015b)、『「エネルギー自治」で地域再生! 飯田モデルに学ぶ』岩波ブックレット。

- ・諸富徹編(2015c)、『再生可能エネルギーと地域再生』日本評論社。

- ・中山琢夫・ラウパッハ・スミヤ ヨーク・諸富徹(2016a)、「日本における再生可能エネルギーの地域付加価値創造─日本版地域付加価値創造分析モデルの紹介、検証、その適用─」『サステイナビリティ研究』Vol.6、101-115㌻。

- ・中山琢夫、ラウパッハ・スミヤ ヨーク、諸富徹(2016b)、「分散型再生可能エネルギーによる地域付加価値創造分析─日本における電源毎の比較分析─」『環境と公害』第45巻第4号、20-26㌻。