世界は再公営化へ向かうなか、日本は民営化を推進し「コンセッション方式は選択肢の一つ」としながら他の選択肢を示しません。わたしたちは住民と共に持続可能な水道事業をめざします。

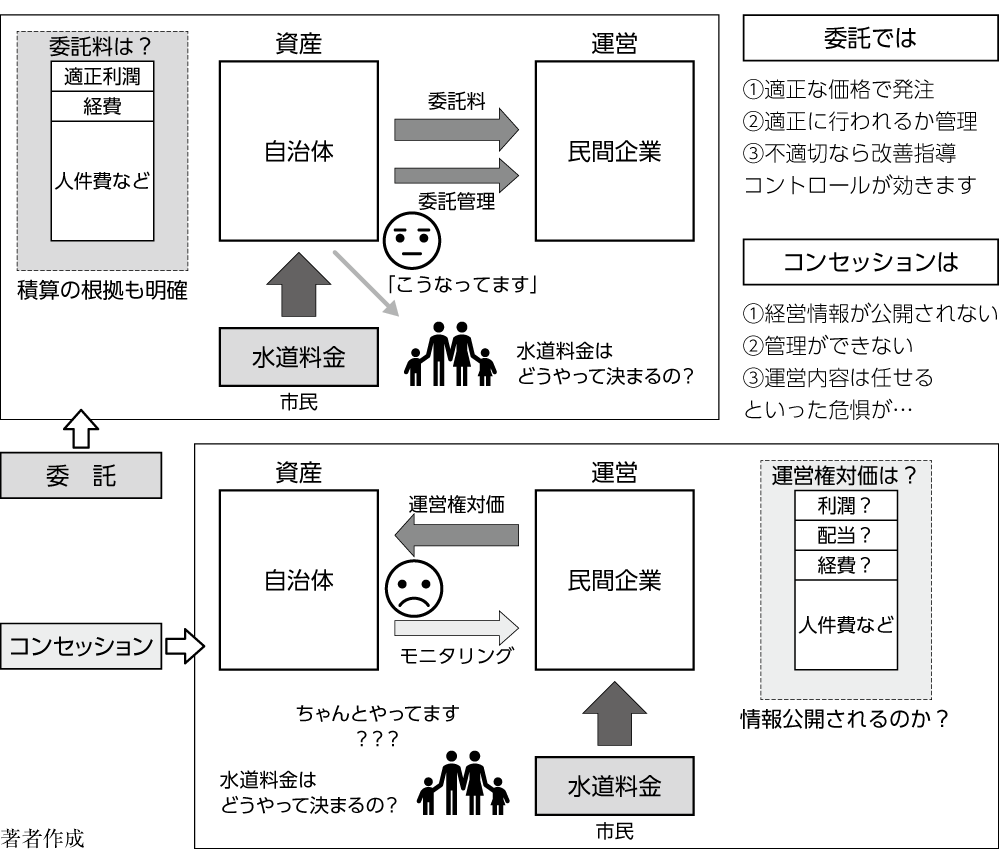

コンセッション方式=「運営委託」方式

2018年4月から「全国初」となる下水道コンセッション導入を始めた静岡県浜松市は、水道も「全国初」をねらい計画を進めています。

浜松市は、コンセッション方式を「民営化ではなく運営委託方式だ」と市民に説明(市民広報で配布)し始めました。

コンセッション方式は、委託とは違う仕組みですが、市民が民営化の問題点に気づき始めたことと、マスコミやネット上で諸外国でのPPP/PFIなど民営化の失敗例が情報公開されるようになってきたため浜松市は「民営化ではない」と躍起になって宣伝しています。

浜松市がいう「運営委託方式」は、これまでの流れでは2002年の水道法改正で可能となった「包括委託」と呼ぶべきもので、浜松市が公表した「浜松市水道事業へのコンセッション導入可能性調査業務報告書」(浜松市、2017年)でも「包括委託+DBではVFM1%程度」と記載されています。

「運営委託」方式と呼ぶのは、市民を混乱させ、ごまかすものですが、浜松市が説明する「いままでも多くの業務を委託しており、それを一括して委託する仕組み」は、ある意味当たっています。

浜松市は、給水人口77万人ほどで、給水人口240万人の名古屋市の3分の1程度ですが、上下水道部局の職員数は153人(2017年)で、名古屋市の10分の1程度しか残っておらず、2011年に188人いた職員は、退職不補充により急速に数を減らし、年齢構成も50代が56人、40代が62人という状況です。

この採用状況と一般市長部局との人事交流が行われる状態では、水道事業の現場を知っている職員はいなくなり、委託業務が適切に履行されているかのチェック機能も低下し、委託費が適正かも判断できなくなります。また、委託による人員削減は、経費削減のために行われたはずですが、ここまで委託を拡大しても経営は改善されなかったばかりか、公の側に委託業務の適正価格での発注と委託管理能力が失われ、委託労働者の労働条件悪化(官製ワーキングプア)が生まれるとともに、「委託のほうが高くつく」ことになりました。

「一括して委託する仕組み」というのは、浜松市だけではなく、職員が激減し、水道技術・技能を失った水道事業体では「やむをえず導入」している方式なのです。

民営化のインセンティブを与える

内閣府民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)は、PPP/PFIを推進するため財政誘導し、第196回通常国会(2018年)では、4度目となるPFI法改正を行いました。

今回は、コンセッション導入のインセンティブを与えるとして、コンセッション導入で得られる「運営権対価」で、ダムなど大規模投資の償還金(財政融資資金や地方公共団体金融機構)の繰り上げ返済を認め、その際、補償金を免除する(元金のみ返済)措置を設けました。

この措置は、2018年から2021年までの間に実施方針条例を定めることが要件となっており、「早めにコンセッションを導入すれば、有利に借金を返せます」と誘導しています。

自治労連公営企業評議会(公企評)は、毎年行う省庁要請行動で、繰り上げ償還基準の緩和や低利の借り換えなどの措置を訴えてきましたが、実現していません。

国は「コンセッション導入は選択肢の一つ」といいながら、民営化のためなら「すぐに実行」する「軽減措置」を公営の経営改善には行おうとしません。

また、2018年2月28日まで募集した「上下水道一体の事業診断による経営の効率化促進事業」は、恵庭市(北海道)、酒田市(山形県)、津幡町(石川県)、和歌山市(和歌山県)、淡路広域水道企業団(兵庫県)、赤磐市(岡山県)の6件の支援対象を決定しました。これで、先に行った導入可能性調査などの「民間資金等活用事業調査費補助事業」(1次募集では8件、2次募集では5件)と合わせて、上下水道事業で計19件が選ばれています。

このように水道法改正前から、国会を無視し、改正を前提として強引にコンセッション導入を進める安倍政権の姿をみると、この水道法改正(案)がいかに「筋の悪い」ものか分かります。

水道の市場開放に手を貸す官民連携

国は、①水道事業体から人材が喪失し技術力が低下している、②老朽施設の更新、耐震化が進まない、③水需要低下で収入減になる、として危機感をあおり、水道法「改正」(案)では、第1条を「水道事業の保護育成」から「基盤強化」へ変更し、広域化と官民連携(民営化)をセットで進めるとしています。

まず、広域化には二つの意図を感じます。一つは民営化の障害となる地方議会の関与をなくすこと、もう一つはシェアを拡大して民営化に有利な市場を形成することです。

また、官民連携とは、「世界一企業が活躍できる市場」をつくるために官僚が手を貸す仕組みだと捉えます。4度目の改正を行ったPFI法や今回の水道法改正、そして浜松市での当局の説明を聞くと、公営を投げ出し、いのちの水を「商品」にしていく「官」の役割はグローバル企業の代弁をしているとしか思えません。

このように、現行水道法第1条の「水道事業の保護育成」を「基盤強化」に変更するのは、グローバル企業にとっての「基盤づくり」なのです。

住民から水の自治を奪う広域化

水道事業の広域化と民営化のプロセスは水の自治を住民から奪おうとしています。

水道民営化を水道法改正前に決めようとした大阪市、奈良市では市議会が否決、廃案となりましたが、広域化へかじを切りました。

広域化は、貴重な自己水源を廃止してダム水源比率を高める事例も多く、地域住民が大切にする古くからの水源を奪おうとする水の自治の破壊です。

本来、水道は「水のあるところに人は集まり暮らしてきた」ことからすれば、水道法第2条の2にある「地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施する」に照らして水道システムを構築する必要があります。

しかし、1市1水道を方針とした水道事業への簡易水道事業統合では、原則10㌔㍍以内の簡易水道事業を統合するため、簡易水道の水源を廃止して遠くの浄水場から配管を接続することとなりました。

たしかに、小規模分散の水道システムは「人の手間」がかかりますし、人口減少のなかで「採算が合わなくなる」という理由はもっともなようですが、中山間地域が果たす水源保護のための森林機能維持や水田・畑などの地下水涵養や食料生産などの生活をまもるためには、恵まれた水源を生かす水道を存続するための方策も一方で必要でしょう。

持続可能な水道事業への対案

民営化を阻止しても、引き続き公営で行っていくためには、具体的対案を示して住民へ伝えながら、国や自治体に福祉財源を支出するよう求めていかなくてはなりません。

公企評は、「人・もの・金をどうするか」の具体策を示し、市民との対話で持続可能な水道事業について考えていくことを加盟単組に呼びかけています。

その柱は、(1)公公連携構想→人材育成と相互協力による再構築、(2)公民連携→水関連労働者全体の底上げ、(3)住民参加→共同運営者としての住民参加の仕組み、(4)財政→部分独立採算制、(5)自己水源を大切にする→地域の実情にあった水道技術、(6)技術・技能の再構築→AI・IT活用ではなく、人間らしく働きがいのある社会、となっており、技術的・財政的な裏付けのある対案を作成していきます。

2018年8月に発行した公企評の政策本『水はいのちです 暮らしと水 part6』は、初刊(1986年)で作り上げた水政策の基本政策を発展させたものですが、具体的対案として同書を補足する資料を目下作成しています。(2018年12月から順次公開予定)

こうした政策提言を発信することで情報交換を行い、上部団体の違いを乗り越え、省庁や関係団体(日本水道協会など)への共通政策要求について連携・共闘する可能性を持っています。

※『水はいのちです 暮らしと水 part6』は公企評ホームページで申込書がダウンロードできます。

公公連携構想

公公連携構想は、自治体戦略2040構想の対抗軸ともなります。2040構想がAI・ITを活用して労働力を少なくしていくのに対し、水道の要である水源地域の役割・機能が維持できる流域単位を基本とする相互支援体制です。

公公連携構想は、流域や交通、文化圏を考慮して、中核的事業体を選定・育成し、圏内の連携事業体の技術・技能支援と災害時対応能力を高める構想です。

公公連携の基本は、①貴重な自己水源を大切に使う、②地理的条件を生かした水道システム、③省エネルギー水道システムであり、その技術・技能を育成する地域連携を行っていくことにあります。

すでに中小規模事業体は、採用が途切れ、市長部局との人事交流などで水道ノウハウが失われ、給水人口3万人未満の事業体では水道担当職員が1人という実態もあります。

こうした中小規模の水道事業体を施設統合または経営統合を行うのが国の方針ですが、結果として広範囲の給水区域を少ない職員で管理することとなるばかりか、高齢化した職員のノウハウは引き継がれることなく失われていきます。こうしたノウハウを、AI・IT技術により補うとしていますが、情報・通信の費用が人件費を上回る可能性があります。また、小規模水道は、ローテクでも安全・安定な水道システムの構築は可能です。

人材育成の実践フィールドを構築する

水道システムがローテクで構築できるとしても、水道施設の設計・監督・維持管理に必要な知識をもった人材を育てなければ、設計コンサルによる画一的な技術導入により結果としてコスト増につながる危惧があります。

地域の実情にあった水道システムを構築するには、実践を通じて経験と技術を身に着けるのが一番の近道です。

そのため、中核的事業体は、浄水場、管路、営業、経営などの部門で直営職場を持ち、連携事業体は中核事業体へ職員を派遣して人材育成を行います。

中核事業体は、自らの職員を育てるとともに、連携事業体の職員を含めた人材育成のカリキュラムを持ち、採用・派遣される職員の経験・技術に合わせた育成ができる体制を構築します。

また、中核事業体では実践を優先するため、研修ではなくOJTによる人材育成を行い、周辺事業体の技術・技能を高める機能を発揮し、災害時にも相互支援ができる「顔が見える」体制をつくっていきます。

過大な水需要予測の修正とダム撤退ルール

現在の水道事業の危機は、過大な水需要予測によりダムや浄水場などの基幹施設を建設し、過大な水道システムを築いたことにも原因があります。

国は、水需要が低下し収益減になることばかり強調しますが、建設費用はもちろん、完成後のダムにも膨大な維持管理費がかかり水道経営の負担となっています。

また、2017年6月に国交省が作成した「ダム再生ビジョン」は、ダム堤体は「半永久に使用できる」として、かさ上げ、補強工事を行う計画で、利水者への負担も予想されます。

しかし、ダム計画は、高度成長期に右肩あがりの水需要計画を行ってきましたが、水需要が低下すると分かっても利水を撤退・減量するルールはありません。

今回の水道法改正(案)では、第2条の2第2項「国の水源開発の責務」が消されました。

現在、ダム水源に依存した水道事業体(約5割)は多く、その水源開発負担金や維持管理費が経営を圧迫している現状をみれば、国は過大な水需要計画による経営難には何らかの対処をするべきです。

水源開発の責務をなくした意図は定かではありませんが、資産は公が保有し、運営を民に任せるコンセッション方式の導入と同じタイミングで責務をなくすのは、新たな水源開発やダム再生事業を「受益者負担」とし、水道料金への上乗せをする意図が感じられます。