街を歩けば、あちこちでコンビニを見かける時代になりました。店舗数は全国約6万店、便利さゆえに普段利用する人も多いのではないでしょうか。最近は日常生活に欠かせない「社会インフラ」といわれるようになりました。一方で、大量出店による競争激化や契約トラブル、24時間営業での過酷な労働なども、世間の注目を集めつつあります。

ますます存在感を高めるなか、コンビニはわたしたちの暮らしとどう関わり、地域にどのような影響をもたらしているのでしょうか。3回にわたり、コンビニと地域経済について考えていこうと思います。今回のテーマは、コンビニ出店と地域の変貌についてです。

コンビニ業界の最前線、「3強」の寡占化

最初に、コンビニ業界の現状を確認しておきましょう。コンビニの日本初登場は1969年ですが、本格展開は1970年代からです。大店法規制や流通近代化政策を背景に、食品問屋・メーカーやスーパーがコンビニ事業を立ち上げたのがきっかけでした。それ以降、小商圏での広範な品ぞろえや長時間営業などをベースに、生活様式の変化に合わせた商品開発やサービス強化、情報・物流システム整備などに取り組むことで進化を遂げ、小売業界で大きく躍進するようになります。いまや販売額は11・7兆円で百貨店を凌駕し、スーパーに迫る勢いです。

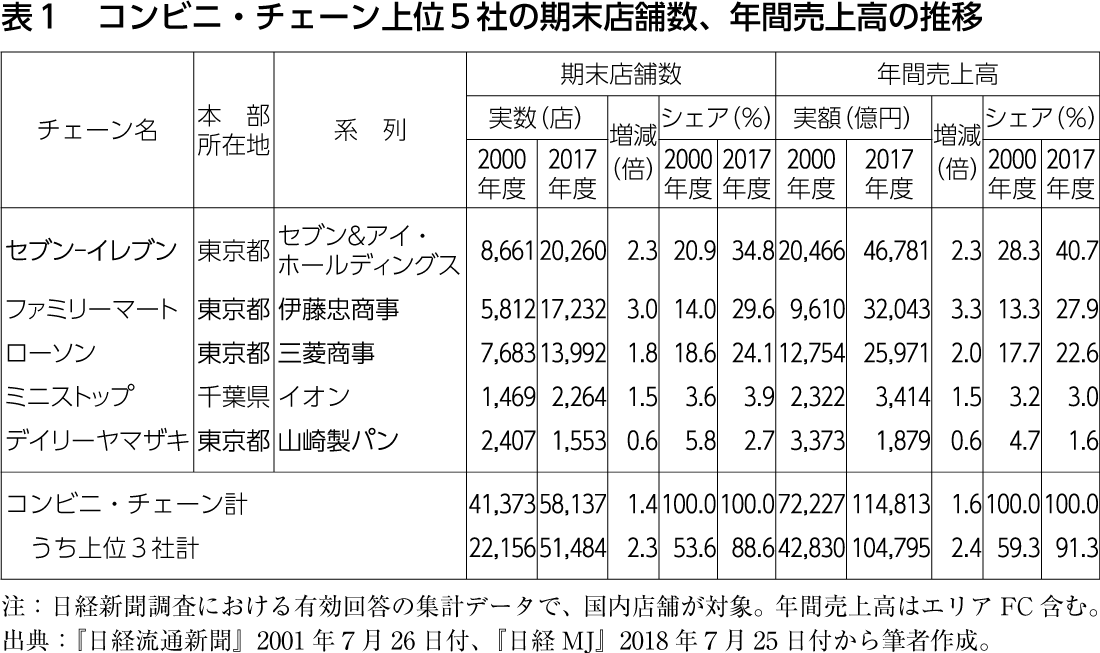

とはいえ、最近は出店増に伴って市場に飽和感が広がり、勢いに陰りが見られるようになりました。このようななか、2000年代以降、業界構造が大きく変化していきます。大手5社の動向を示した表1を見ると、セブン-イレブンを筆頭に「3強」が他社を引き離し、売上高シェアでは実に9割強まで集中度を高めている様子が分かります。

実は、この再編には、次の事情が働いています。第1に、チェーン間の統合・提携です。たとえば、ファミリーマートとサークルKサンクスの経営統合をはじめ、大手の合併が相次ぎました。また、ファミリーマートのココストア買収など、大手によるローカルチェーンの包摂も進行しました。その結果、寡占化と東京資本による系列化が進んだのです。

第2に、「3強」の全国制覇です。過去20年間の店舗増加率トップ3は、高知県(814%)、徳島県(351%)、島根県(324%)と、大手が近年出店を開始した県でした。大都市部での市場飽和のなか、大手は低密度地域に新たな狙いを定めるようになったのです。

経済的果実は大半が県外へ

では、コンビニ大手の進出は、地域に何をもたらすのでしょうか。ここでは、店舗増加率全国トップ・高知県のケースを紹介したいと思います。

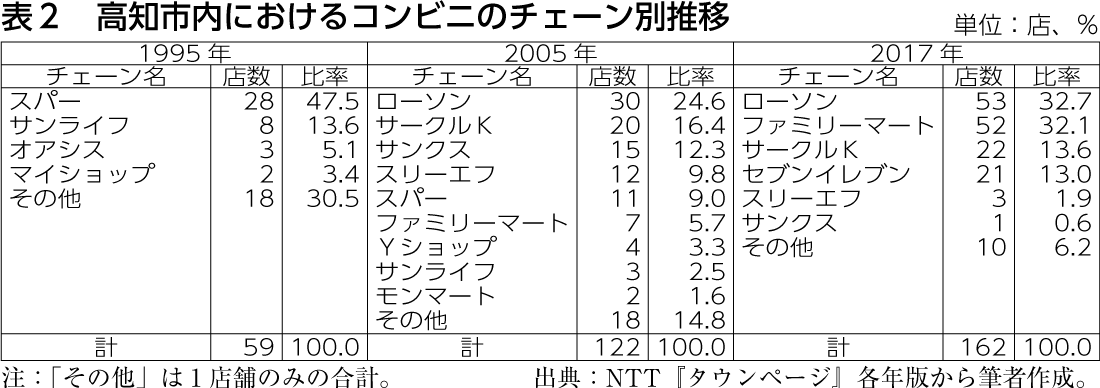

表2は、高知市内のコンビニの推移を示したものです。1995年時点では、中小チェーンや小売店主体の「地場コンビニ」が主流でした。ところが、瀬戸大橋の開通や高知自動車道の延伸で本州と高知県が接続される1990年代後半になると、ローソンやファミリーマートなどが次々進出し、2015年にはセブン-イレブンも上陸しました。その結果、「コンビニ戦争」と称されるほど競争が激化し、コンビニ市場はその都度塗り替えられました。「地場コンビニ」の消滅と大手コンビニの独壇場に変質したのです。

さらに、大手の進出は、地域商業全体にも影響を及ぼしました。とくにセブン-イレブン進出の際には、県内スーパー3社がコンビニ「3強」と相次いで提携を図る事態に至ります。とはいえ、「コンビニ=地場連合」は、あくまでコンビニ側が主導権を握るという実態にも留意する必要があります。

では、大手コンビニが増えると、地域にどのような効果をもたらすのでしょうか。まず、店舗が増えても、利益の半分強がロイヤルティーとして本部・東京へ流出します。陳列商品の大半は、県外の工場・配送センターから移送されるため、売上利益も大半が県外に流出します。雇用は増えても、その9割はパートやアルバイトです。したがって、コンビニが増えても、テナント料やオーナー・非正規雇用者の報酬ぐらいしか地域には残りません。「地場コンビニ」と異なり、経済効果はきわめて限定的なのです。

地域から店が消え、消費者にも影響が

以上のように、コンビニ大手の全国制覇は、地元業者の再編・淘汰と利益の域外流出をもたらしますが、それだけではありません。

個人的な経験ですが、2018年7月末、店の人と顔なじみだった地元のサークルKが店を閉じました。セブン-イレブンの近隣出店に加えて、店舗転換・不採算店舗の閉鎖というファミリーマートの方針が影響しているようでした。コミュニティーとは無縁の本部の方針によって、地域からなじみの店が失われるという消費者不利益も無視できません。

だれのためのコンビニなのか、改めて問い直す必要があるのではないでしょうか。