対象は物品に限らず、サービス分野、デジタル商取引にまで広がる自由貿易協定。目先の「安さ」だけで評価はできません。特に日米間では、食料・農業・地域経済・金融・知的財産・個人情報等を保護できない危険な内容となりかねません。

●拙速審議を経て発効した日米貿易協定

2020年1月1日、日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定が発効しました。

審議時間は衆参合わせてわずか30時間弱、野党の追及に政府は基本的な事実関係の説明も拒み続け、過去の貿易協定と比しても拙速な審議プロセスでした。

そもそも日米貿易協定交渉は、2017年1月にトランプ大統領がTPPから離脱したことから始まっています。TPP交渉のなかで日本は米国に牛肉・豚肉、コメ、乳製品など主要農産物で大きな譲歩を行いましたが、TPP離脱でこれらのメリットを失った米国は、「二国間交渉で、失ったものを回復したい」という意向を持っていました。もちろん2020年11月の米国大統領選に向け、有権者に成果をアピールしたいというトランプ大統領の意向からです。

問題は、この極めて勝手な米国の要請に日本が応じ、交渉開始前から「農産物の関税はTPP協定など過去のEPA水準が上限」と、自らカードを切ってしまったことです。米国の通商拡大法の適用により「日本車に25%もの高関税をかけられたら大打撃だ」と、その回避が交渉の唯一かつ最大の目標になり、農産物をまず差し出したということです。

結果は、安倍首相のいう「ウィンウィンの成果」とは程遠いものとなりました。牛肉・豚肉の関税はTPP並みに引き下げられ、しかも輸入量が急増した際のセーフガード措置も、「一度発動したらさらに米国と協議をし、上限量を高める」と明記されました。コメは今回除外されましたが、今後対象となる可能性が否定できません。さらに、トランプ大統領の選挙対策として、日本は「トウモロコシの大量購入」も約束させられました。

逆に、日本の数少ないメリットとなるはずだった米国による日本の自動車・部品への関税撤廃については、何の具体的約束もされていません。「ウィンウィン」どころか、非対称・片務的な協定という結果です。

●国内農業・地域経済への影響

日米貿易協定は、発効直後から日本の農業に影響を及ぼしています。2020年1月1日の協定発効の時点で、米国からの牛肉の関税率は38・5%から26・6%に一気に削減され、同4月1日には「2年目」とされさらに25・8%に引き下げられます。財務省のまとめによれば、発効日である1月1日から10日までの10日間で、前年1月の1カ月分の5割強に相当する9万5333トンの輸入があったことがわかりました。実際、スーパーなどでは米国産牛肉・豚肉のセールが大々的に行われ、売り場に占める割合も一気に増えたと多くの消費者が実感していることでしょう。協定発効の前後に、政府試算とは別に約15の自治体が独自の影響試算をしていますが、北海道では最大371億円、熊本県が最大77億円、宮崎県が最大53・9億円、青森県・秋田県・宮城県はそれぞれ約30億~40億円と、特に畜産が盛んな県への影響が大きくなっています。政府は「対策予算を講じたから影響はゼロだ」と強弁していますが、単年度の予算であり今後については見通せません。

2013年以降、日本はTPPや日E経済連携協定(日欧EPA)など次々とメガFTAを妥結させてきました。そのたびに「21世紀の自由貿易ルールを創り、日本経済を活性化する」と謳われましたが、実際には地域の農業は確実に衰退し、食料自給率は2018年時点で37%(カロリーベース)と減少の一途です。2010年には260万人だった農業就業人口は、2019年には168万人まで減っています。貿易協定の影響以前に、人口減少と高齢化によって地域の農業は疲弊しています。この脆弱化した状況に貿易協定による自由化が加わり、日本の農業は苦境を強いられ続けてきたのです。

東京大学の鈴木宣弘教授の試算によれば、例えば牛肉の自給率は、2015年の40%から2035年には16%、豚肉は50%から11%と、「国産」は1割台の時代が目の前に来ています。私たちが「安い」という理由で商品を選んでいる限り、いずれ「国産」という選択肢すら消えてしまうでしょう。

国内農産物が消えていくことは、国の基本である「食料安全保障」の後退です。食料自給率が4割にも満たない日本は、国民に食料を保障することもできない三流国家の道をさらに突き進むことになります。農業生産への打撃は当然、加工・流通・販売などを担う地域経済全体にも多大な影響を及ぼします。

消費者にとっても、長期的に見れば実は「安い外国産」はメリットではありません。これまでも海外農産物の自由化交渉を進めるなかで、食の安全・安心基準は切り下げられてきました。例えば日本の遺伝子組み換え作物の承認数は、米国を抜き世界1位となっています(2019年3月時点で361品目)。特にTPP交渉中・発効後に急増しています。2019年夏、日本は米国に歩調を合わせゲノム編集の製品流通も解禁、Eなど他国では安全性への懸念から課されている表示義務すら日本にはありません。さらに牛肉について、米国だけでなくカナダ、豪州、ニュージーランド、メキシコも使っている成長ホルモンのエストロゲンの問題もあります。これは牛の成長を促進させる一方で、乳がんや前立腺がんを引き起こす可能性が高いと指摘されています。Eは国内使用を禁止し、使用した牛肉の輸入も禁止していますが、日本では国内使用は禁止ですが輸入は許可されています。その他、挙げればきりがないほど、日本の食の安心・安全基準は後退の一途をたどっているのです。その背景には、米国政府や農産物輸出団体からの強い「要望」があるといえます。

●第二段階の交渉へ

さらに日米貿易協定の最大の問題は、これで交渉は終わりでないという点です。今回発効した協定はあくまで「第一段階」のものであり、今後「第二段階」の交渉は継続されます。

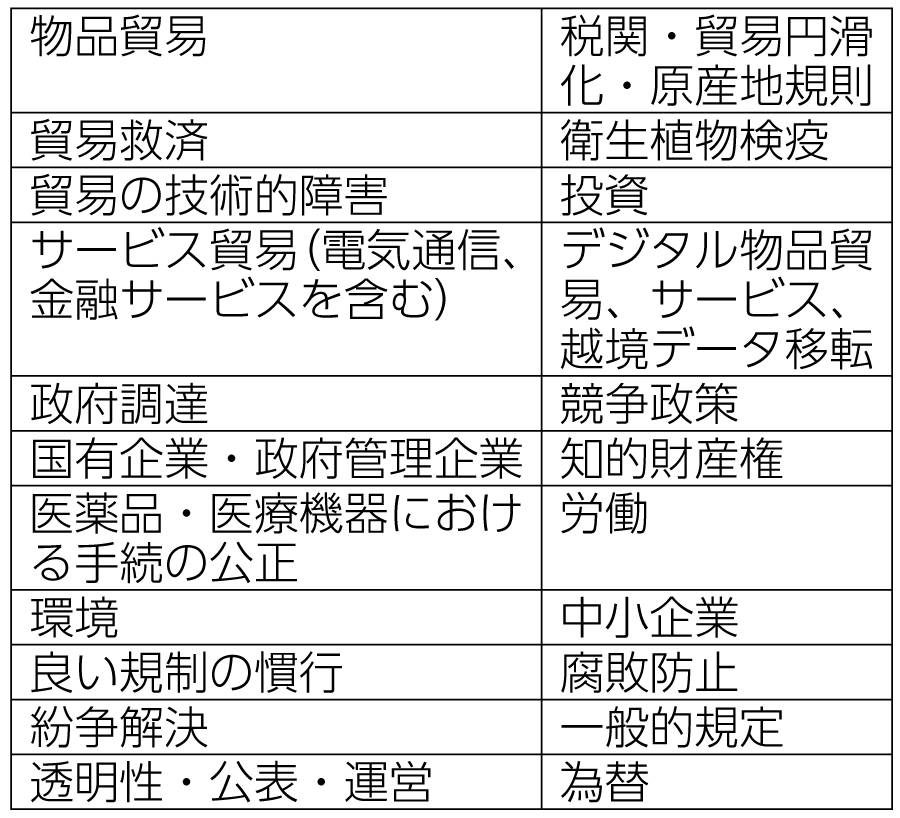

そもそも米国は、日本との交渉を始めるにあたりTPPと同じ「包括的なFTA」を想定しています。交渉開始時に出された日米首脳共同声明でも、物品関税(農産物、自動車など)に続き、投資やサービスなど他分野の交渉も行うことが規定されています。これに基づき2018年12月、米国通商代表部(STR)は「日米貿易協定の目的」という文書を米国議会に提出しました。ここでは交渉対象分野について、TPPとほぼ同じ22項目が挙げられました(表)。当時、日本政府は「協定は物品だけを対象とする『TAG』(物品貿易協定)である」と強弁してきましたが、同時期の米国の説明とは完全に矛盾していたことを改めて指摘したいと思います。

筆者作成

出典:Office of the United States Trade Representative (USTR), United States-Japan Trade Agreement (USJTA) Negotiations; Summary of Specific Negotiating Objectives, December 2018.

米国が対象としている22分野には、保険・金融サービスや投資、医薬品特許などを含む知的財産権、またこれまでも懸念されてきた「為替操作禁止条項」などが含まれます。通常、包括的な貿易協定は予め対象となる分野を明確に決めてから交渉が開始されるものですが、トランプ流の交渉はその通りにはいきません。すでに農産物関税で譲歩した日本には多くの交渉カードは残されておらず、個別分野を攻められれば劣勢になることは明らかです。

そもそも、日米貿易協定の交渉開始前、米国政府は多くの企業にヒアリングを行い、要望をまとめてきました。第一段階の協定は関税のみですが、保険、金融、知的財産に関わる企業(エンターテインメント業界や医薬品企業)からも多くの要望が出されました。例えば保険分野では、TPP交渉時以前から、米国大手保険会社は、日本のかんぽ保険や共済が「外国企業と比べて優遇されている」と主張し、TPP協定の中でそれらと同じ条件を米国企業に与えるよう求めています。日米協定の第二段階で米国がこれを要求してくる可能性は十分あり得ます。

また医薬品企業も、バイオ医薬品の特許期間の最大化によって利益が生み出せるため、TPPやNAFTA再交渉でも強く特許期間延長を求めてきました。TPPでは8年となり、日本の国内法でも8年ですが、日米貿易協定の交渉において米国は12年を求める可能性が高く、仮にそうなれば日本での医薬品アクセスが悪化する危険もあります。

すでに米国では2020年11月の大統領選に向け、共和党・民主党ともに選挙一色となっており、第二段階目の交渉が始まるのは早くとも大統領選の後であろうと予測されます。しかし、現在進んでいる中国やEとの貿易交渉で米国が大きな成果を得られなかった場合、即効性のあるアピール材料として、突然に日本に追加的な要求をしてくる可能性も否定できません。

●デジタル貿易協定とは何か

日米貿易協定とともに、2020年1月1日に発効したのが「日米デジタル貿易協定」です。こちらの協定については、日本ではほとんど報道もされていないため多くの人が内容を理解していません。

まず、この協定の背景には近年目覚ましい発展を遂げているデジタル経済、科学技術イノベーションがあります。私たちの生活や産業には、5Gの導入やAIを用いた産業用ロボット、自動車の自動走行、電子マネーなどを通じた電子決済、さらにインターネットでのモノやサービスの購入などが浸透しています。これらは米国のグーグルやアマゾン、ウーバー、中国のアリババなどに代表される企業が提供するものです。

「デジタル貿易」とは、これらデジタル化された商品やサービスの国境を越えた取引全般をいいます。例えばインターネットを通じて商品や映画・音楽などのコンテンツを購入しクレジットカードで決済する行為や、航空券やホテルの予約など多くのものが含まれます。いずれも個人情報を含むデータの移転を伴うことが特徴です。

デジタル貿易の量は年々急増していますが、取引の中で個人情報が漏洩したり悪用されないよう、個人情報保護や消費者保護という観点からどの国にも国内法があります。しかし国際的には統一的な基準はなく、各国の法制度はバラバラの状態で、ルール形成をめぐって各国は覇権争いをしています。

すでに多くの貿易協定の中に、これらデジタル貿易に関連する分野は含まれており、TPPでは「電子商取引」章がそれにあたります。ここでは、データ移転のルールや外国企業が他国でビジネスを行う際に、データサーバーをその国に設置するよう要求してはならないことなどが決められました。

日米デジタル貿易協定は、TPPの電子商取引章をさらに包括的にし、改めて日米で合意した協定です。主なルールは「デジタル製品への関税賦課の禁止」「国境を越えるデータ(個人情報含む)の自由な移転」「コンピュータ関連設備を自国内に設置する要求の禁止」「政府によるソース・コードやアルゴリズムなどの移転(開示)要求の禁止」、そして「SNS等の双方向コンピュータ・サービスの提供者の損害責任からの免除」などです。

一言でいえば、GAFAなどの巨大プラットフォーマー企業にとってより有利な条項がTPPを強化する形で定められたことになります。ただ、この分野についての日米の方向性はほぼ一致しており、今回の協定発効で日本の国内法を変更する必要はありませんでした。その意味では、この協定によって日本に影響が出ることはないといえます。

しかし、この分野は世界中で統一されたルールがなく、米国・中国・E・インド等新興国および途上国という四極が、データの流通やプライバシー保護、政府による企業への規制など様々な点で対立しています。大きくいえば、ビジネス界に有利なルールを目指すのが米国、個人情報保護を人権ととらえ最大限これを保護しようとするのがE、強大な国家権力によって国内企業を育成し、外国には閉鎖的な中国、そして巨大な米国・中国のグローバル企業から自国の産業を守ろうとするのがインド等の新興国という構図です。こうしたなか、今回の日米デジタル貿易協定は、日本と米国が企業優先のルールを確立したことになり、デジタル分野についてWTOを含めた多角的交渉の中で対立構図がさらに鮮明となります。

デジタル貿易の分野では、国内の法規制と企業によるビジネスとのバランスを取ることが必要ですが、個人情報保護や消費者保護という面で、日本は少なくともEと比べれば不十分であることを私たちも認識すべきだと思います。

●自由貿易の推進役となった日本

米国のTPP離脱後、日本は次々と自由貿易協定を合意・発効させ、今や米国に代わって自由貿易を推進するトップランナーとなりました。しかし、世界のあちこちで自由貿易の弊害が見られ、不満や批判が噴出していることも事実です。「自由貿易はすべての人に平等にその成果を与える」(トリクルダウン)は起こらず、国内での富の再配分政策も機能していないからです。その影響はとりわけ先進国の中間層に表れており、それがトランプ大統領の出現や英国のE離脱の背景となったといえるでしょう。

難航するWTO交渉と並行し、2010年以降急増してきたメガ貿易協定の状況も、結果を見れば自由貿易の興隆に影を落としています。グローバル企業やその意思を汲む先進国政府は、WTO以上のルール形成をメガ貿易協定で実現しようとしてきました。例えば国際市民社会から「有害条項」として批判される投資家対国家紛争解決(ISDS)や、医薬品特許保護期間の延長などです。しかし、これらの条項は多くの貿易協定の中で大きな対立点となり、協定から削除あるいは無効化されてきています。代わりに、環境(気候変動対策を含む)保護や労働者の権利保護などの条項を強化するような働きかけが、各国市民社会の努力もあって次第に強まっています。途上国・新興国も先進国も、グローバル経済と自国の主権、国民への必須サービス、雇用、地域経済のバランスをとろうと苦慮しているのです。ところが日本政府はこうした点で非常に弱いといわざるを得ません。

私たちは、個別の自由貿易の問題点を明らかにすることと同時に、環境や人権、持続可能な発展に寄与する、貿易のあり方を積極的に提言していく必要があります。