ここでは、まず、長引くコロナ禍が学生生活にどのような影響を与えているか、現状を明らかにします。次いで、昨年度始まった修学支援の新制度の現状と問題点を取り上げます。

コロナ禍のなかの学生の経済状況

長引くコロナ禍は学生生活にさまざまな影響を与えています。コロナ禍が学生生活に与えた大きな問題は、学生のアルバイトの減少です。各種の調査で、大学生の7割以上がアルバイトを行っていることが確認できます。現在の学生にとって、アルバイトは学生生活の一部になっていて、その収入に依存している学生も少なくありません。アルバイト時間は、学生の家計所得とはあまり関係がないことも特徴です。つまり、多くの学生にとってアルバイトは学生生活を送る上で、やって当然ということになっています。

しかし、長引くコロナ禍のなかで、学生のアルバイトは減少しています。全国大学生活協同組合連合会の「学生生活実態調査」(2020年10~11月に実施)によりますと、従来70%であったアルバイト従事率は、2020年秋には66・5%と減少しています。特に自宅生の74・1%に対して、下宿生は59・1%と大きく減少しています。また、特に1年生では54・8%と大きく落ち込んでいます。なお、文部科学省の調査(2021年5月)でも同じような傾向が確認できます。こうして一部の学生は経済的にかなり苦しい状況に陥っています。

中退は増えていないが

このようにコロナ禍によりアルバイト収入が減少し、苦しくなっている学生の経済的状況ですが、幸いなことに中退にまで至っている学生は少数です。大学短大と高等専門学校に対する文部科学省の調査(2021年3月)では、2020年度の退学者数は全体の1・95%にあたる5万7913人で、2019年度の2・5%、7万4129人を下回っています。このうち経済的困窮によるものは、16・7%です。これまで中退の原因として経済的要因は約2割でしたから、むしろ減少しています。このように、中退者とりわけ経済的要因による中退者が減少したのは、コロナ禍に対して、昨年3月以降文部科学省が相次いで打ち出した学生支援策や、各大学や専門学校の授業料減免や延納などの支援策で支えられているためです。文部科学省では、次に述べる修学支援新制度が家計急変(世帯家計支持者の離死別・リストラなどによる経済的困窮)者に適用されることから、1カ月程度の所得の証明があれば、新制度により支援を行えることとしました。さらに、学生への緊急支援給付金や大学の授業料減免に対する補助金などの施策を打ち出しました。こうした施策によって、中退は増加せず、むしろ2019年度より減少したと考えられます。しかし、こうした支援によって、どこまで持ちこたえられるかは不透明です。とりわけ私立大学や私立専門学校は授業料収入に大きく依存するだけに、授業料減免をいつまでも続けることはできないからです。この秋以降の中退者の増加が懸念されます。

新制度の概要と問題点

学生への経済的支援に対する制度については、従来、日本学生支援機構の奨学金が最大のものでした。しかし、同奨学金は、2017年度まで給付はなく貸与のみであり、返済の負担を恐れて、受給するのに躊躇する学生や家庭も少なくありません。これに対して、コロナ禍に対する学生支援としては、2020年度から始まった新しい学生への修学支援制度(以下、新制度)が大きく関連しています。なお、新制度は、「高等教育の無償化」と呼ばれることが多いのですが、以下のように、厳密にいえば無償化はごく一部の者に限られています。

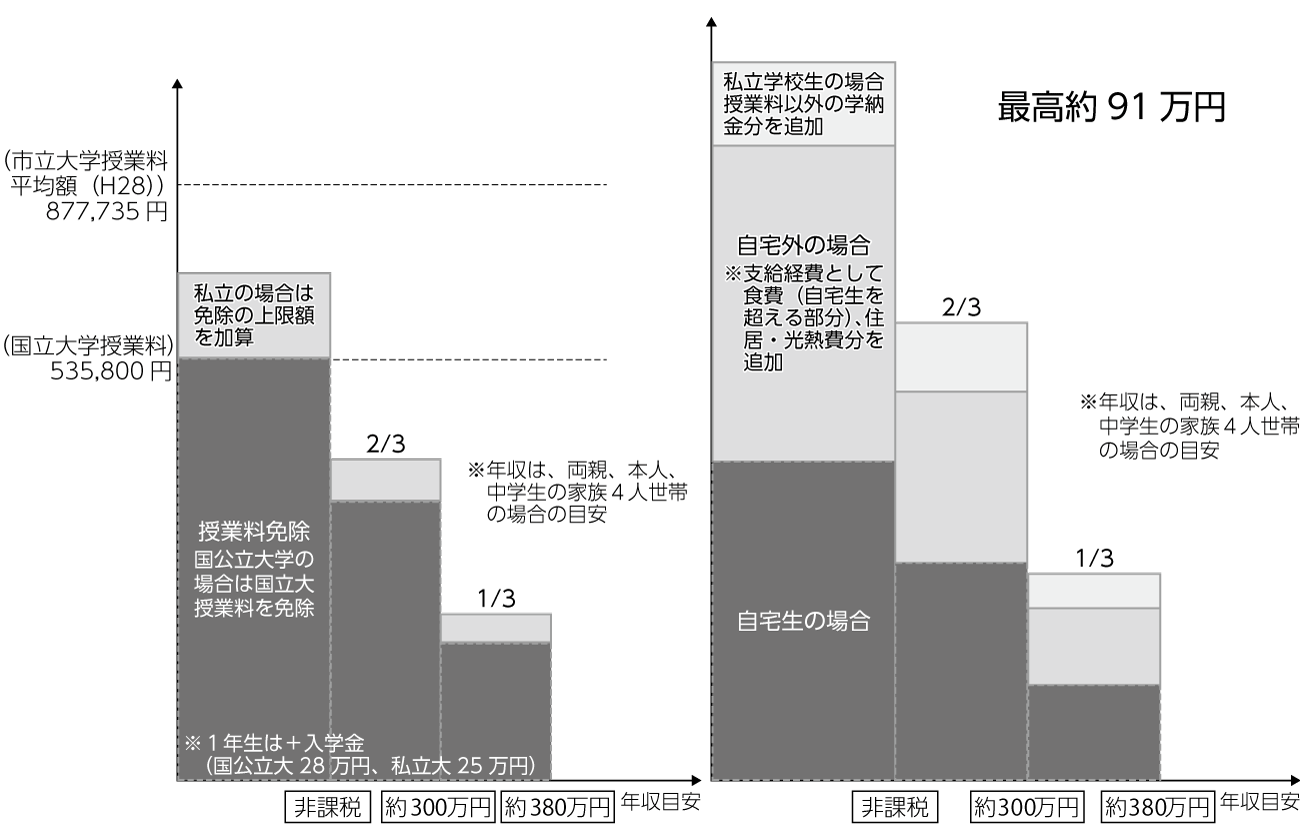

新制度は、消費税増税分を財源として、授業料減免と給付型奨学金を低所得層に対して行うものです。図のように、年収約270万円の住民税非課税世帯(年収額は家族構成によって異なる)の高等教育機関に在学する学生に対して、国公立学校授業料約54万円の全額免除、私立学校授業料については、約70万円の免除をします。給付型奨学金については、私立学校自宅外学生で約91万円を支給します。年収約300万円までの世帯の学生については、その3分の2、年収約380万円までの学生については、その3分の1を支援します。

このように、新制度は、最高で授業料免除約70万円と給付型奨学金約91万円、さらに入学金約30万円と合わせて約191万円と、住民税非課税世帯学生に大幅な支援を行うものです。2021年度予算では、約5800億円が計上されています。

修学支援新制度の問題点

しかし、新制度には多くの問題点があり、4年をめどに見直すことが法律で規定されています(詳しくは小林雅之(2019)「大学無償化法の何が問題か─特異で曖昧な制度設計」『世界』No.923、220-229ページを参照)。

そのなかでも、ここでは、とくに問題と考えられる点をあげます。それは、給付世帯と非給付世帯との不公平です。そもそもこの問題の解消は相当難しく、どのような制度にしても不公平が残る恐れがあります。新制度では、三段階に分け、給付額の段差をなだらかにしています。具体的には年収約270万円の住民税非課税世帯は上記の全額が補助されるのに対して、年収約300万円まではその3分の2、年収約380万円まではその3分の1としています(具体的な年収設定額は家族構成によって異なります)。しかし、三段階ではまったく不十分です。段階を相当増やす(フランスは八段階)か、段階ではなく連続的に減額する(アメリカやドイツ)など、精緻な設計にしないと、「崖効果」と呼ばれる、受給者と非受給者の格差が生じます。境界の前後では、年収の1円の差でこの支給額が変わってしまいます。このため、実際既に昨年度は受給できていたのに、今年度は年収が上がったため、受給できないというケースも出てきています(NHK・WEB特集「〝卒業まではいたかったな…〟給付型奨学金制度にすくわれず」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210803/k10013176281000.html)。こうした設定のために、支援を得るため年収を抑えるというモラルハザードが発生する恐れがきわめて強いのです。

この点については、私は前掲論文などで夙に指摘していましたが、河野太郎大臣のプロジェクトのレポート「政府による社会給付に関わる所得制限の横断的整理と課題:子育て、教育、住宅、就労、生活保護、医療、介護、年金、母子家庭、障害者への給付」(2021年7月30日)で、所得の逆転を指摘しており、個人の見解としていますが、政府の一部も認めた形となっています。

第二の問題は、支援の対象となるのが、すべての高等教育機関ではなく、限定されていることです。それを、「大学等における就学の支援に関する法律」第二条三項および第七条一項では、「確認大学等」と定義していますが、「学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等」のみが対象となります。これは非常に重大な問題をはらんでいます。

他にも曖昧な点が多く残っています。たとえば、成績による要件です。成績が下位四分の一以下が連続した場合は途中で支援を打ち切るとされています。現行の給付型奨学金でも成績による要件はありますが、これは税金を使う以上、必要な単位を取得し卒業することを最終的な条件としているためです。しかし、新制度の下位四分の一という条件は、本人だけで決定できない相対的なものです。支援の対象となる学生は低所得層であるため、アルバイトなどを必要とする場合が多いと想定され、この要件を満たせない恐れがあります。こうした学生は支援が打ち切られれば授業料などを納入できず、中退や除籍になる可能性がきわめて高いのです。そのような事態になれば学生支援制度としては本末転倒です。これに対して、「斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置」を設けるとしています。しかし、そもそもこうした例外を設けるのであれば、なぜ四分の一と明確に設定したかが問われますが、数値目標の根拠は示されていません。

今後の課題

こうした制度の問題点の改善に向けて、制度の効果検証作業が重要です。つまり、この制度によって、低所得層の進学率はどの程度向上したか、さらに中退は減少したかなどを検証する必要があります。進学率について、2021年4月13日の萩生田光一文部科学大臣の会見によると、新制度により低所得層の高等教育進学率は7~11ポイントほど向上したとされます。この点については、私たちが2020年に実施した「高卒者保護者調査」でもほぼ同じ傾向が確認できました。この点で、新制度は一定の効果があったとみることができます。

会見では進学先の内訳は明らかではありませんが、「高卒者保護者調査」では、低所得層の大学進学率は3・6ポイントの上昇に対して、専門学校進学率は5・7ポイントの上昇となっています。専門学校進学率の上昇の方が大きい主な理由は、低所得層では、資格志向や職業志向が強いこと、学力の問題、比較的小規模で自宅通学可能な学校が多いことなどがあげられます。また、学費だけで比較すると、私立では施設整備費などを含めると結構高額ですが、大学4年に比べると、2年あるいは3年で済むことが重要な要因です。さらに、放棄所得つまり進学せずに就職したら得られるであろう所得が1年間で約250万円、4年と2年では約500万円の差があることが大きいと考えられます。

このように低所得層に対する支援が重要なのは大学だけでなく専門学校進学者も同じです。しかし、支援の対象となる高等教育機関は、一定の要件を満たす必要があります。2021年3月現在では大学では98%が要件を満たしていますが、専門学校については、721校(全体の26・7%)が要件を満たしていません。こうした高等教育機関に進学した場合には、世帯として要件を満たしていても、受給資格が得られないことに注意が必要です。つまり、本人自身に受給資格があっても受給資格の与えられない専門学校に進学しても新制度の対象になりません。全国でこうしたケースがどのくらいあるのか、いまのところ確かめられる調査はありませんが、既に、そういうケースが出てきていることは報道などでも明らかです。この点は新制度の改善の大きな課題です。

また、新制度以前の授業料減免制度では世帯年収約700万円台まで授業料の減免が受けられていましたが、新制度では約460万円(子ども3人の場合)が最高で、支援から漏れる学生が多数存在しています。これは、国会審議でも大きな問題となり、国立大学については、激減緩和措置が取られましたが、私立大学については、現在のところ、特に措置はありません。

さらに、制度を知っている者と知らない者の格差、情報ギャップの問題も懸念されます。「高卒者保護者調査」でみると、進学者のうち支援の対象となる世帯の約半数が申請しておらず、対象世帯の約2割が新制度を知りません。こうした世帯に対して、今後いっそう周知できるかが鍵となります。

3年後の新制度の改正に向けて、効果検証などのエビデンスに基づき、こうした問題点の改善のための検討を進める必要があります。さらに、新制度の対象にならない中所得層の教育費負担の軽減など、新制度の創設以後も学生支援制度には課題が山積しています。

【注】

- 1 たとえば、長期にわたり2年おきに実施されている日本学生支援機構「学生生活調査」(2018年)によれば、大学昼間部の学生のアルバイト従事率は、86・1%(短期大学の学生で84・7%)となっています。この割合は長期にわたりあまり変化していません。なお、アルバイト従事者のうち、家庭からの給付のみで就学可能としている者は、52・0%です。

- 2 1週間の通学日数は「4日」と「5日」で7割を占めていましたが、「0日」27・0%、「1日」22・7%と大きく様変わりし、平均でも4・4日から2・0日と大幅に減少しました。※通学時間そのものはあまり変化していません。(「平成30年度学生生活調査」から)

「生活費」 国立自宅・42万3100円、国立自宅外・115万1800円、約73万円の差。私立自宅・43万6200円、私立自宅外・110万400円、約68万円の差。

生活費は国立と私立であまり変わりません。通学形態の差が大きい。

「住居光熱費」 国立自宅・なし、国立自宅外・5万710円。私立自宅・なし、私立自宅外・45万8400円。

「住居+食費」 国立自宅・11万7000円、国立自宅外・80万5900円、約68万円の差。私立自宅・9万1200円、私立自宅外・73万3900円、約64万円の差。

「通学費」 国立自宅・9万6500円、 国立自宅外・1万1400円。私立自宅・9万7000円、私立自宅外・2万4300円。 - 3 オンライン教育の進展により新たな可能性もあります。地方在住のまま都市圏の大学や海外の大学に進学できる可能性が高まります。住居・通学問題が一気に解消する学生も増えるかもしれません。