手続きが正しくイメージされない現実

憲法改正の手続きを定める国民投票法は、2007年5月18日に公布され、3年後の2010年5月18日に施行されました。その後2014年、2021年の二度、大きな改正が行われ、現在に至ります。法整備が段階的に進んで、「国民投票はいつでも執行できる」と考えられがちですが、さらなる法律改正や、運用上の検討を要する課題がなお多く残っています。現行法のままでは、国民投票を正常に執行できません。

法律論、制度論に入る前に指摘したいのは、特にこの10年間、内閣(総理大臣)や自民党を主語に置いて「憲法改正」が語られ過ぎたことの弊害です。内閣総理大臣が衆議院を解散するような感覚で憲法改正の発議が行われると考えられたり、自民党が提案する4項目がそのまま発議されるといった受け止めがあります。憲法改正に向けた高揚感をあおるだけの言説も散見されます。

しかし、発議の主体は「国会」です。安倍元総理はかつて「自らの任期中」「2020年5月」という一定の期限を示して憲法改正の実現を公言しましたが、そもそも内閣(総理大臣)には何の権限もありません。権限がない点では、最高裁判所長官が「自らの任期中に憲法改正を実現したい」と述べるのと同じで、何ら効力を持ちえません。また、自民党は衆参で第一党(会派)の勢力を占めていますが、「総議員の3分の2以上」(衆310名、参164名)という憲法上の絶対要件を単独で超えられません。その自民党でさえ、決して一枚岩ではなく、他党の存在とともにいわゆる改憲勢力を単純な足し算で捉えること自体、無理があります。一党の方針で事が運ぶのではなく、運動競技の「多人多脚走」のイメージを共有して合意形成を始めなければ、こう着状態は延々と続きます。政治の中枢から手続論が正しく発信されないこと自体、極めて不幸なことです。歪な喧伝がまかり通るのは、憲法が個人、社会に馴染んでいないことの裏返しです。

長期間にわたる国民投票運動と国会の広報

憲法改正案の原案は、衆参いずれか先の議院で複数の会期を跨ぎながら審議が行われ、可決した後、後の議院で審議され、その可決をもって、憲法改正の発議となります。そして、発議と同じ日が想定されますが、「国民投票を○年○月○日に行う」とする投票日の議決が行われます。投票日は、発議日から起算して「60日から180日以内」です。憲法改正案の内容、投票日は官報に掲載され、個人・団体を問わず、誰でも原則自由に、憲法改正案に対する賛成・反対の投票(する・しない)を勧誘する運動(国民投票運動)を始めることができます。国民投票運動は、選挙運動に近づけて捉えようとするほど、違いが際立ちます。

第一に、運動期間の長さです。例えば衆院選は12日間、参院選は17日間であるのに対し、国民投票運動は最長で180日となり、はるか10倍を超える長さになります。選挙では、少なからぬ有権者が公示・告示の前からどの候補、政党に投票するか決めていますが、国民投票は長いプロセスを経るため、賛成・反対いずれに投票するか(しないか)、投票日までの間にその意思が二転三転することもあり得ます。悩みに悩み抜く有権者が続出します。熟慮する上で、判断元の情報には客観性、正確性が求められます。

第二に、運動の自由度の高さです。選挙運動には、①期間中に配布できるビラの種類・枚数、②掲示ができるポスターの種類・枚数、③選挙事務所の数、④街宣車の台数、⑤運動員の数、⑥運動が可能な時間帯、⑦費用支出の使途・金額、などに制限が設けられていますが、国民投票運動は無制限です。また、選挙では禁止される、⑧18歳未満の者による運動、⑨デジタル広告、⑩戸別訪問、⑪投票日当日の投票呼びかけ、なども行うことができます。明文で禁止されているのは、⑫投票日14日前から当日までの広告放送(国民投票運動CM)、⑬選管職員など特定の公務員による国民投票運動、⑭公務員・教育者がその地位を利用した国民投票運動、⑮組織が多衆を相手に行う買収・利害誘導、など限定的です(⑬⑮は罰則の適用あり)。国民投票運動の自由度の高さは、規制塗れの選挙運動に慣れている人ほど面食らうでしょう。選挙のように、運動の主体と客体が分離され、定型的な運動に終始することなく、ある意味、全員が候補者的な役回りの舞台に上がります。一人ひとり、長い国民投票運動期間をどう過ごすか、というイメージづくりが大切です。

国会の役割は、憲法改正の発議をもって御役御免とはなりません。憲法改正案の内容のほか、発議に賛成・反対した政党の意見を広く周知するため、国民投票広報協議会が国会に置かれ(衆院議員10名、参院議員10名の計20名で構成)、活動を開始します。広報協議会は、ア国民投票公報(選挙公報に類似)の原稿の作成、イ憲法改正案広報放送(選挙における政見放送・候補者経歴放送に類似)に関する事務、ウ憲法改正案広報広告(新聞)に関する事務、エその他の憲法改正案に関する広報の事務(公式ウェブサイト、SNSによる情報発信など)を担います。広報協議会が発する情報は、有権者が賛成・反対を判断するための唯一、公式のものです。

もっとも、運用面では、憲法改正案(要旨を含む)の解説を客観的、中立的に行うこと、賛成意見と反対意見を公正、平等に扱うこと、という全体方針が決まっているにすぎません。例えば、ア国民投票公報はどういう体裁で、全体で何ページなのか、イ憲法改正案広報放送は一回どれくらいの時間幅で、国民投票運動期間中、何回放送されるのか、ウ憲法改正案広報広告の対象紙はどこまでで、何回掲載されるのか、といった具体的な点は未定です。さらに選挙では、政見放送など同一の広報内容が一貫して続きますが、国民投票は長期間に及ぶため、同一内容では有権者が飽きてしまったり、新たに生じた争点に対応できなくなる問題が生じます。したがって、期間中、その内容を変更することを念頭に、運用を検討する必要があります。

広告規制の検討など

2021年6月18日、国民投票法の一部改正法(第二次)が公布され、3カ月後の9月18日に施行されました。その内容は、2016年の数次にわたる公職選挙法改正で実現した、有権者の投票環境の向上等に関する7項目を国民投票制度にも並列で整備するものです。問題は、改正法の本体ではなく、附則の検討条項の内容こそ重要です。すなわち、⒜2019年改正公職選挙法に基づく、災害時の投票・開票立会人の選任のあり方に関する法整備、⒝国民投票運動等に用いられる広告放送(CM)、デジタル広告に対する規制の整備、⒞国民投票運動等の資金に関する規制の整備、⒟適正なネット利用の確保の方策、の各項目を検討し、施行後3年(2024年9月18日)を目途に法整備を済ませる旨を定めています。国会が自らに課した宿題です。

まず、⒜2019年改正公選法との並列の法整備は、投票・開票立会人に関する形式的な条文改正で済みます。3年もの期間を要せず、適当な時期に改正可能です。

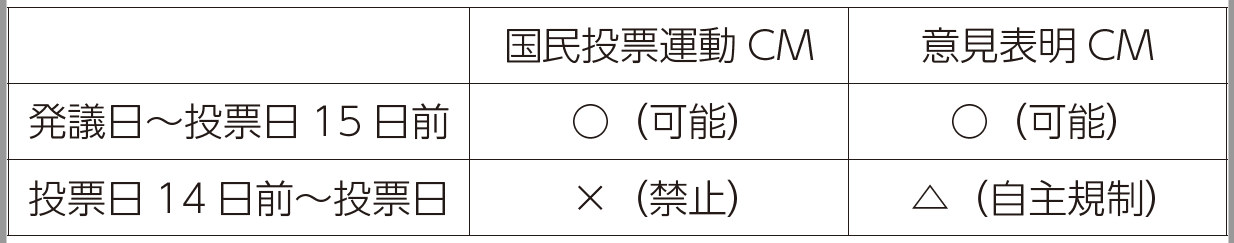

次に、⒝CM規制に関しては、現行法上、⑫投票日14日前から当日までの国民投票運動CMが禁止され、あわせて同じ期間、民間放送連盟のCM考査ガイドライン(2019年3月20日公表)によって、賛成・反対の投票の呼びかけを要素としない意見表明CMを取り扱わないことを「推奨」するとし、自主規制が及ぼされています(表1)。

今後、CM規制を追加するとなれば、内容中立的であるといえども表中の「○」「△」を「×」にする方向性となります。しかし、あくまでも民放連ないし放送事業者の判断基準、自主規制に委ねることが基本であり、仮に法的規制を及ぼすとしても、広告主体のうち政党のみ禁止するにとどめるべきです。政党は、前述の広報協議会が行う広報放送、広報広告の枠を有しており、CMを無制約に認めると公平、平等な取り扱いをする制度趣旨が損なわれるからです。

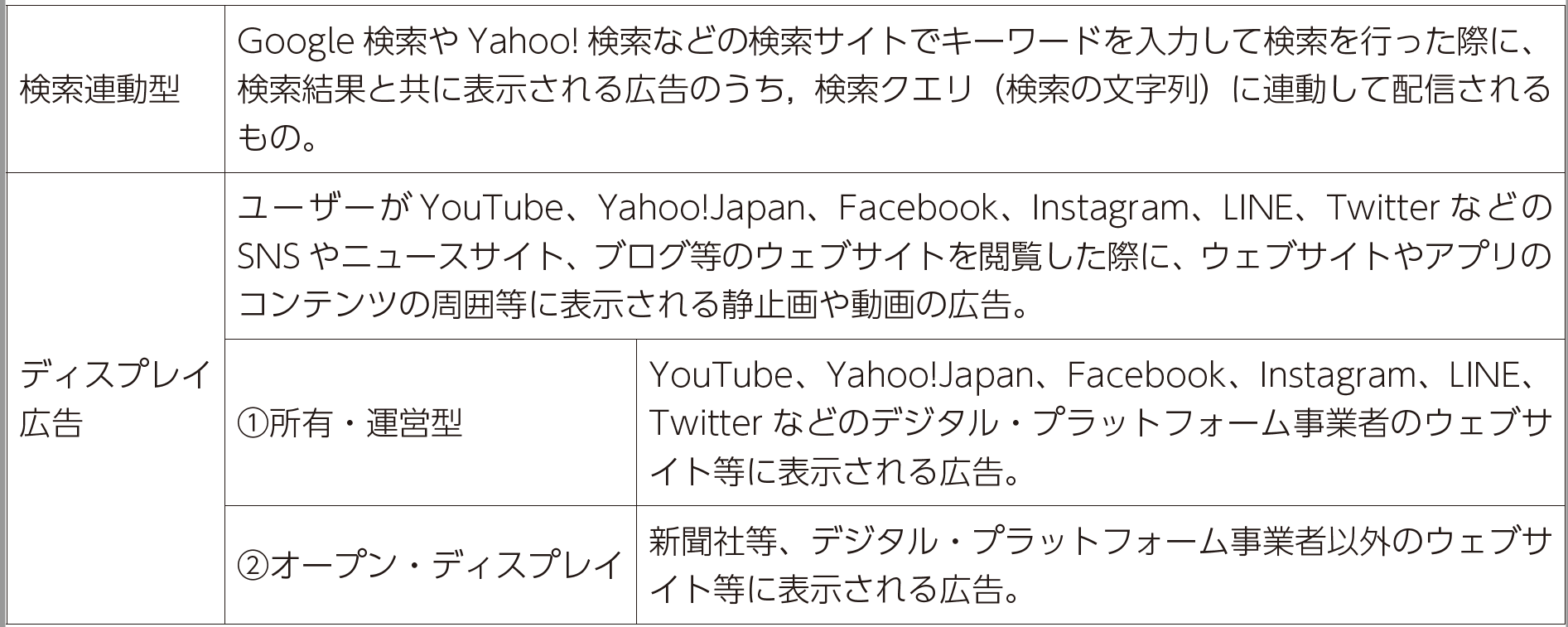

現行法に規定のない⒝デジタル広告は、検索連動型とディスプレイ広告に整理できます(表2)。

一般的に掲載契約の申込手続きが簡便で、CMよりも安価に設定される傾向にあります。広告市場規模ではマスコミ四媒体を抜いており、将来、国民投票運動のために広く利活用されることが容易に想像できます。

デジタル国民投票運動広告をどう規制すべきか、国民投票法の改正を視野に入れた議論は始まっていません。この点、競争政策上の一般法である特定デジタルプラットフォーム取引透明化法(2020年)は、ⅰ物販総合オンラインモール(アマゾン、楽天、ヤフー)、ⅱアプリストアの運営事業者(アップル、グーグル)を特定DPFとして指定しているところ、政府(内閣官房デジタル市場競争本部)は同法の改正を視野に、ⅲデジタル広告分野を追加するべく検討を進めています。追加されれば、当該事業者は取引条件等の情報の開示を行い、実施措置等に関して、自己評価を付した年次報告書の提出が義務付けられます。もっとも、放送分野と比べて複雑な業界構造を持つため、適用対象となるデジタル広告事業者を合理的に確定できるかが課題です。CMと比べて、量的な規制は一層困難になるなどの特性もあります。主体に着目すれば、CMと同様、政党によるものを全面禁止とする余地があります。

⒞国民投票運動等の資金に関する規制に関しては、出所不明の多額の資金が特定の国民投票運動等のために費やされ、有権者の投票意思に影響を及ぼすような事態を回避できる制度づくりが必要です。具体的には、一定の支出額を伴う国民投票運動等を行う個人・団体の登録制度、運動支出の上限額の設定、寄付に関するルール設定、収支報告書の作成・提出の義務付けと公表、手続違反等に対する罰則規定の整備等が考えられます。とくに、国民投票運動期間が最長で180日となる可能性があることから、期間をいくつか区分し、登録運動者の収入の状況を各期ごとに報告させることも検討すべきです。

⒟適正なネット利用の確保としては、法的拘束力を有しないガイドラインの策定等が考えられます。国民投票広報協議会がその作成、運用に当たるとしても、対象・範囲を問わず監視機能まで付与することは行き過ぎです。

投開票事務を行うには別の法律が必要

冒頭「現行法のままでは、国民投票が正常に執行できない」と指摘しましたが、執行経費に関する法律が未整備であることも大きな要因です。この点、国政選挙、最高裁裁判官国民審査の投開票事務は自治体が行っているところ、それは単に「法定受託事務」と位置づけられているだけでなく、予算の裏付けとして国政選挙執行経費基準法(1950年)が定める基準額に従い、国から自治体に対し、いわば実費と手間賃が支払われているからです。しかし、国民投票に関しては、この経費基準法に相当する法律がなく、基準額の定めがありません。自治体は何ら財源の手当てがないまま、先に述べた国民投票公報の印刷と各世帯への配布、投票用紙の印刷、投開票の場所・立会人の確保などを行う義務だけ負ってしまいます。

また、絶対得票率規定の採用も課題です。最低投票率規定の必要性がしばしば説かれますが、不適当です。投票総数の過半数を満たせば(賛成投票が一票でも多ければ)、賛成投票の得票率が著しく低くても憲法改正が成立する点が問題なので、「有権者総数の3割の賛成」といった絶対得票率を加えなければ意味をなしません。投票率と得票率は相異なる概念です。

他にも憲法教育の充実など、欠くことができない多くの課題が積み置かれています。国内外の緊急事態に便乗しつつ、一足飛びに憲法改正の発議に進もうとするのは、国民投票法が存在しない時代にも見られた旧態依然たる反国民主権、非民主主義的な政治癖に他なりません。国会で時間をかけて諸論点の棚卸しを行い、市民が繰り返しチェックを施すべきです。