少子化対策と子育てしやすい国づくりの深い溝

こども家庭庁の発足に際して、最初のこども政策の提起である「こども・子育て政策の強化について(試案)~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」(こども政策担当大臣、2023年3月31日。以下、試案)では、少子化の動向を「静かな有事」と評する危機感と「待ったなしの課題」であるという認識を示してきました。

さらに6月13日には「こども未来戦略方針~次元の異なる少子化対策の実現のための『こども未来戦略』」の策定に向けて~」を閣議決定しました。そこでは今後3年かけて年間3兆円台半ばの予算を確保することで「加速化プラン」を推進するとしています。財源は歳出改革などで確保するとしています。

このうち、大きな焦点となっているのが社会保険料を使った「こども金庫」構想です。年金、医療、介護、そして雇用保険など、さまざまな社会保険財政から一定額の拠出をして、子育てを支援する基金を開設するという構想です。ただ、社会保険の財源は主に加入者や事業主が納付する保険料で、国や地方自治体も一部負担しており、保険料を拠出した加入者の生活上のリスクに対応する社会保障制度の骨格の一つです。この仕組みについては医療も年金も介護も、その制度を利用するために保険料を払っているのに、なぜ、直接には拠出していない子ども予算に回されるのかという制度の建付けとしても整合性があるとはいえません。

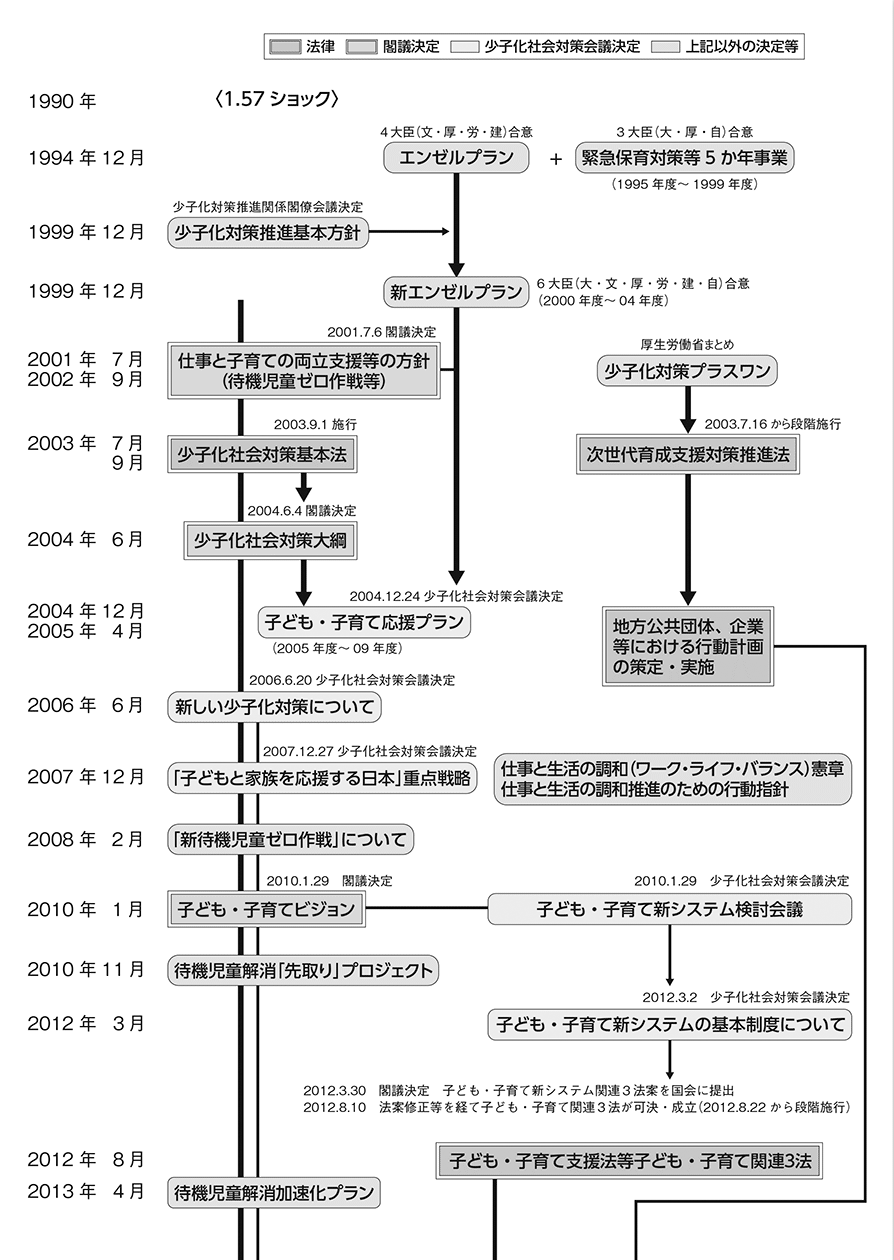

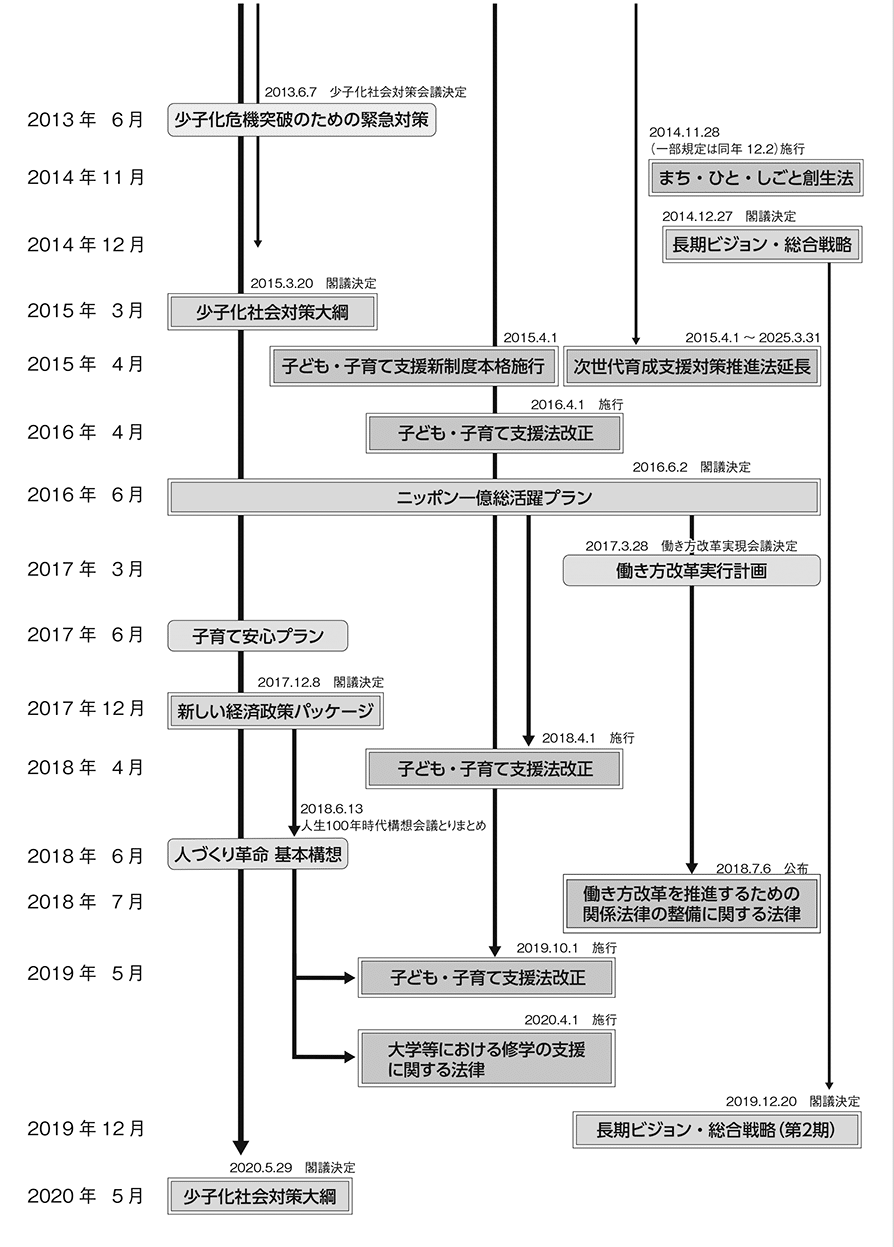

表1「これまでの少子化対策の流れ」以降に関して、補足しておくと2020年12月「全世代型社会保障改革の方針」、「新子育て安心プラン」、21年5月「子ども・子育て支援法及び児童手当法改正」、21年12月「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」、22年4月「こども家庭庁設置法」、同6月「こども基本法」、23年6月「こども未来戦略方針」と、途切れることなく法律制定、閣議決定、少子化社会対策会議決定、それ以外の決定が具体的に提起されてきました。

それらの取り組みの法律制定などを含む具体的方針を数えると、1990年のいわゆる「1・57ショック」を契機に、1994年からの30年間で45本の少子化対策関連の施策が提起されてきました。それにもかかわらず少子化対策としては現状を見る限り大きな成果は見出しにくい結果となっていると言わざるを得ません。厚生労働省「令和3(2021)年度 出生に関する統計の概況」では、戦後、この分野の統計がとられた1950年では出生数(千の位で四捨五入)234万人、合計特殊出生率3・65、少子化対策の始まりであった「エンゼルプラン」が立案された1994年は同じく124万人、1・50、「子ども・子育てビジョン」の2010年では107万人、1・39、「子育て安心プラン」の2017年で95万人、1・43、2020年の「少子化社会対策大綱」の前年では出生数87万人、出生率1・36と確実な低下傾向をたどってきました。ちなみに2040年では74万人、1・43と推計されています。2010年の出生率は超えていますが、出生数は確実に低下の一途をたどることが推計されています。

これまでの少子化対策と同様に少子化の深刻さの現状を統計数値などで示しているのですが、少子化問題に対応する政策目標の未達成や停滞などの状況に対して、真摯な総括がないままに、接ぎ木するような政策を展開することでは改善されてこなかったのが現状です。

「こども未来戦略方針」に展望は見出せない

前節で紹介した「こども未来戦略方針」はⅠ~Ⅳの4部構成となっています。この方針で政府が何をすすめようとしているのか、以下で具体的に見ていきましょう。

「Ⅰ.こども・子育て政策の基本的考え方」

では「『日本のラストチャンス』2030年に向けて」とするサブタイトルが打たれています。「2030年までがラストチャンスであり、我が国の持てる力を総動員し、少子化対策と経済成長実現に不退転の決意で取り組まなければならない」と述べています。そのために「今回の少子化対策で特に重視しているのは、若者・子育て世代の所得を伸ばさない限り、少子化を反転させることはできないことを明確に打ち出した点にある」というのですが、その具体策は政策的に明示されていません。「次元の異なる少子化対策を推進する。これにより、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てができる社会、こどもたちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を図る」と、バラ色のうたい文句が述べられていますが、これまで何度こんな文言を目にし耳にしたことでしょうか。 朝日新聞社の6月の全国世論調査(電話)で岸田政権が「異次元」と掲げる対策で少子化問題の改善に期待できるかどうかの質問に、73%が「期待できない」と回答しています。これが国民の実感でしょう。

「Ⅱ.こども・子育て政策の強化:3つの基本理念」

においても国民生活と子育て、労働環境の問題点が述べられるのですが、その要因をつくった歴代の自民党政治の責任は一貫してスルーしています。総括と反省なき新たな方針に展望はありません。 「3つの基本理念」として、(1)若い世代の所得を増やす、(2)社会全体の構造・意識を変える、(3)全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援することが掲げられていますが、これまでも繰り返し叫ばれてきたことが繰り返されています。

一点、補足しておきますと、「社会全体の構造・意識を変える」というのですが、家父長的家族制度を家族の基本形態として強固にイデオロギー的に維持しようとしてきたのが自民党政治です。その点に関して、意識変革を本気で考えるのであれば、現在、世界の性教育のスタンダード(標準)になっている包括的性教育(科学と人権、多様性に根ざした性教育で、①子ども・若者すべてを対象に、②性的な発達のどの局面にも対応し、③日常生活のあらゆるできごとにも対応することで、④豊かな共生社会をめざした性教育)を学校教育の中に導入することを考えるべきです。そうした世界の主流となっている取り組みに、一貫して最も強固に反対しているのが自民党です。政党・政治家の意識改革こそいま強く求められているのです。

「Ⅲ─2.「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保」

では、「こども家庭庁の下に、こども・子育て支援のための新たな特別会計(いわゆる「こども金庫」)を創設し、既存の(特別会計)事業を統合しつつ、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める」と大枠が提示されているだけで、これからの論議に付されています。 「歳出改革」では「防衛費(軍事費)」は手を付けない聖域になっていますが、優先すべき歳出削減は軍事費であることは明らかです。アメリカの要望を受け入れて、5年間で43兆円の軍事費、まして現在考えられている児童手当の所得制限撤廃や支給対象の高校生までの拡大を具体化する財源の主なターゲットとして医療保険料の値上げが想定されているとすれば、医療保険の利用者の負担増(一人当たり月500円)と保険料の目的外流用という二重の問題があるのではないではないでしょうか。まさに政治の本気度と誠実さが問われているといえます。

もう一つの少子化の促進要因としてのジェンダー不平等

少子化問題は、①国・自治体レベルでの少子化対策・子育て政策の内容が問われてきました。検討が必要な課題として、女性の役割に依拠した政策の側面が強くあったという点を考える必要があるのではないでしょうか。②労働政策・法制に関する非正規労働者の比率の増加を促進する政策の問題では、正規・非正規、男女の格差拡大という現実があらわになっています。また③低賃金の長期停滞・固定化の構造、④家族生活における家事・育児(ケア労働)の女性負担への偏り状況は基本的に改善されていません。

厚生労働省の「2022年賃金構造基本統計調査」で賃金は、男女計312万円、男性342万円、女性259万円となっています。男女間賃金格差(男=100)は、75・7となっています。平均賃金の推移をOECD加盟国の中でみると、アメリカは1990年を1とした場合2020年は1・47です。日本は1・04にとどまり、賃金が30年間であまり増えていないのが実態です。国税庁「民間給与実態調査」から1年以上継続勤務者の賃金分布でみると、2000年から2021年の20年間で、年間100万円以下の給与を得ている人は2001年の312万人から2021年には425万人に増加、100万円から200万円の層も550万人から701万人に増加しています。低所得層における子育ての負担はチャイルド・リスク(家族生活の困窮拡大とりわけ教育関連費の比重の増加)と受け止められる傾向にあり、子どもを持つことへの躊躇が少なくないといえます。

総務省「労働力調査(詳細集計)」でみると、非正規雇用者数は2002年では1451万人でしたが、2022年では2101万人と増加し、子育て世代でもある25~54歳の年齢をみれば、855万人から992万人となっています。また65歳以上では95万人でしたが2022年では405万人(非正規全体の19・3%)と20年で4倍超となっています。こうした現実は、自らの未来を展望した際に、子育ての不安要素が大きく圧しかっているということができます。同調査によれば、2021年の非正規雇用労働者は、男性652万人(全男性労働者の21・8%)、女性1413万人(全女性労働者の53・6%)でジェンダー格差は2倍をはるかに超えています。

国立社会保障・人口問題研究所「第6回全国家庭動向調査」(2018年実施、2019年9月公表)では、調査対象となった世帯の中で、妻が100%家事を負担している世帯の割合は17・4%、妻が90%以上家事を負担している世帯の割合は56・4%、妻が80%以上家事を負担している世帯の割合は74・4%で、妻が80%以上家事を負担している実態がわかります。妻と夫の1日の平均家事時間は、妻が平日263分(4・38時間)、休日284分、夫は平日37分、休日66分という状況にあります。また平均育児時間は妻が平日532分(8・87時間)、休日680分、夫は平日86分、休日322分となっています。家族間、パートナー関係におけるジェンダー不平等の実態も真摯に問い直すことが求められています。

「異次元の少子化対策」というあいまいさから明確化へ

少子化対策は英語では「low birthrate countermeasures(prevention)」と表記され、直訳すれば〝出生率の低下〟封止策(防止策)という意味で使われることが多い用語です。出生率の低下が及ぼす社会的な影響については、労働力人口の減少やそれに伴う経済成長の停滞、さらに我が国社会の活力の減退につながるなどの問題意識のもとで検討がされてきました。また中央教育審議会報告「少子化と教育について」(2000年4月)でも、すでに20年以上前から教育行政の視点で検討がされてきた課題でもあります。率直にいえば、出生数と出生率にこだわった少子化対策に終始するだけでは、少なくとも出生数は好転することはないことも明らかなことではないでしょうか。

この課題を考える根本的な視点は、①経済力としての人口問題が主軸になっているのか、②子どもを産み育てたいと思えば、誰でも安心して子育てができる社会のしくみを創るかという分岐点があります。もう一つは、①大きな経済競争力も軍事力も強い国をこれからも変わらずめざすのか、②あえていえば中ぐらいの誰もが幸せを実現できる憲法の平和と人権条項を具体化する国をめざすのかが問われているのではないでしょうか。

「異次元」という用語がうたい文句のように使われていますが、次元が異なるという意味は、これまでの通常とは全く異なる考え方、また、それに基づく大胆な施策のことをいいます。異次元とは、どの次元からどこの次元に移行したのかが問われていると解することができます。そうした観点から、以下の視点を提案しておきます。

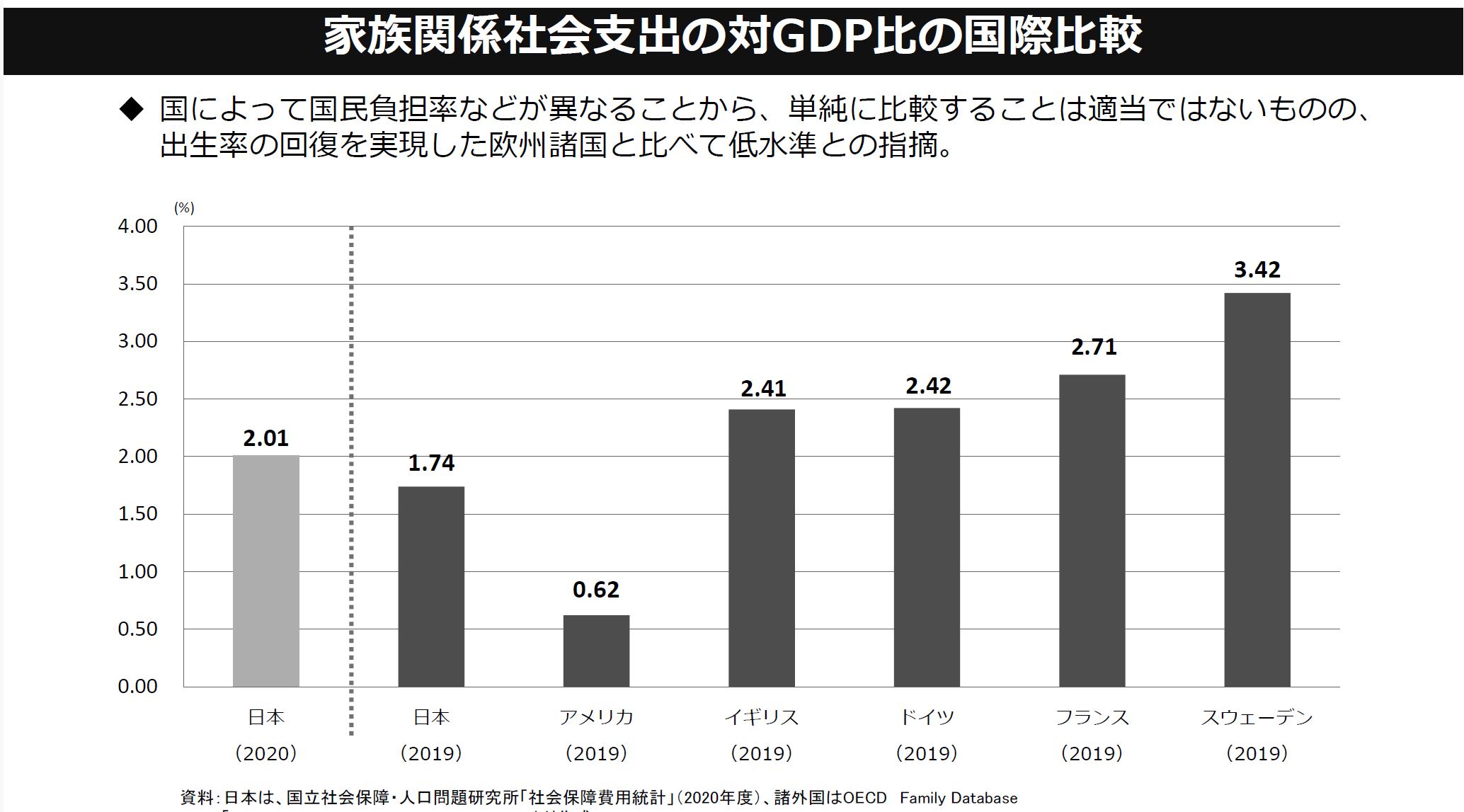

第1のポイントは、現在の到達点の家族関係予算の段階から、国際的水準の家族関係社会支出(GDP比)である3%ラインを具体化することがあります。図1にみるように、スウェーデン(3・42)やフランス(2・71)に匹敵する3%ラインを「加速化プラン」の3年間で実現することを当面の課題とすべきです。日本は1・74(いずれも2019年)です。「異次元」より「国際水準」を基準にすべきです。

率直にいえば、5年間の軍事費総計を43兆円で先行決定したことで、子ども関連予算の財源確保に関してはデッドロック(どのやり方も身動きがとれなくなっている状況)に乗り上げている現状があります。

第2として、これまでの懸案である児童手当の所得制限なしで、高校生までの対象の拡大はもとより、現物給付の水準の抜本的改善が求められています。

保育所の運営基準の抜本的な改善(例えば、4、5歳児は1948年の基準制定から75年間変わっていない状況は、〝異常な次元〟の配置基準が放置されたままになっている)さえできない事態が続いているのです。学童保育の運営基準の大幅な改善も検討されるべきです。現金給付とサービス給付の両面の拡充が必要ですが、現在のところ現金給付に力点が置かれ、サービス給付への抜本的改善が残されているといえます。

第3に、当面の子育て世代に施策の重点が置かれているといえますが、これから子どもを持つ世代への施策に力点を置かないと、切れ目のない支援体制を築くことはできません。その軸になるのが若年労働者の労働条件の改善と生活保障です。また大学生の奨学金返済義務が長期負債になっている現状も改革できるのかが求められています。自らの人生の未来を展望できる政策とは何かが政策論議で問われているのではないでしょうか。

総務省の「労働力調査(基本集計)2022年」では、若年労働者の非正規雇用率は、男女平均で15~24歳は49・9%(女性52・6%)、25~34歳で22・1%(女性31・3%)となっており、依然として就労形態の格差は深刻なままとなっています。

大学生の奨学金問題でいえば、今年7月14日にアメリカの教育省は連邦政府が提供する学生ローンについて、約80万人を対象に390億ドル(約5兆4000億円)の返済を免除することを発表しました。バイデン政権は昨年、約4300万人の学生ローンの返済免除策を打ち出したのですが、連邦最高裁が権限を逸脱しているとして無効の判断を出していた経緯がありました。それで代替措置として今回の方針が表明された経過があります(『しんぶん赤旗』、7月17日)。これこそ〝異次元の政策〟といってよいのではないでしょうか。

現代社会のあり方と自らの人生・家族の未来に、希望と勇気の灯をともす使命を政治が果たしているのかが問われています。