はじめに

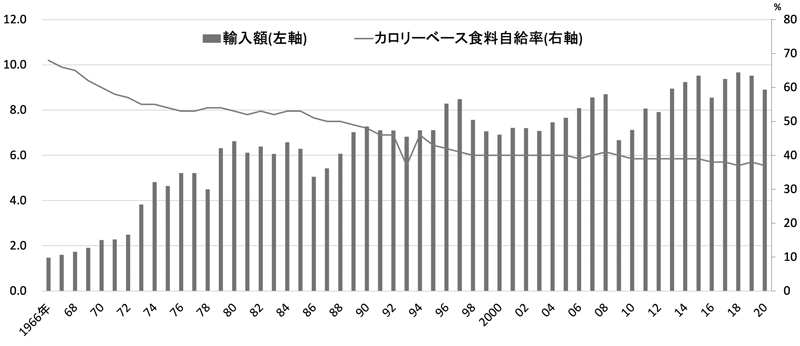

グローバル化の進展と貿易自由化を背景に、日本の農業・農村は厳しい状況に直面しています。GATTウルグアイ・ラウンド交渉(1986~1994年)からWTO体制(1995年発足)、CPTPP(通称TPP11、2018年発効)、日E経済連携協定(2019年発効)、日米貿易協定(2020年発効)、およびRCEP(地域的な包括的経済連携協定、2022年発効)にいたる過程で農産物・食品の輸入量は著しく増加し、食料自給率は過去最低の水準(カロリーベース38%、2022年)に低下しました。農業就業者の高齢化率は2019年以降、7割を超えています。また、農山漁村地域では過疎化と高齢化が急速に進み、集落の機能が低下するとともに、頻発する鳥獣害や気象災害も相まって耕作放棄地の増加(全農地の約1割、2015年)につながっています。

他方、近年は自国第一主義の台頭、コロナ禍、ロシアとウクライナの戦争等により、グローバル化は逆回転を始めたと言われるようになりました。現行の食料・農業・農村基本法制定(1999年)から、国際情勢は確かに変化しました。フードセキュリティ、農村の過疎化、気候変動、生物多様性の喪失、および食品安全の問題等への対応も急がれます。しかし、私たちに求められているのはこうした諸課題に対する「対症療法」ではありません。いま、地球上では9人に1人が飢え、食料の3分の1は廃棄され、グローバルな食料システムから温室効果ガスの3分の1が排出され、農業が生物多様性喪失の原因の8割を占めています。つまり、私たちが目指すべきは食料システムの「全身治療」なのです。

地域経済循環と農業・食品産業

(1)地域経済循環をめぐる議論と政策の展開

近年、経済界では、循環経済を意味する「サーキュラー・エコノミー」が脚光を浴びています(レイシーら 2020)。ピーク・オイル論が盛んになり、環境破壊による経済成長の阻害リスクが顕在化する中、2012年の世界経済フォーラムでサーキュラー・エコノミーの潜在力を定量化した報告書(Ellen MacArther Foundation 2013)が発表されると、欧米の多国籍企業は先を争うように経営戦略にこの新しい概念を導入し始めるようになりました。確かに、多国籍企業やそのサプライチェーンが資源の有限性に気づき、環境や気候危機に配慮することは有意義ですが、その議論の中心は資源・エネルギーのリサイクルによって自社の経営コストを削減し、競争優位に立つことにあります。農業・食品分野で期待されているのは、遺伝子組み換え技術や植物工場であり、そこに農業生産者や中小零細規模の食品事業者、労働者の姿、および地域社会の未来像は描かれていません。

こうした議論とは対照的に、岡田(2020)の地域経済循環論とそれを支える地域内再投資力論は、上記の議論では捨象されている地域社会と地球の持続可能性を維持することに主眼が置かれています。特に農業・食品分野では、地域に根ざした農業生産者、農業協同組合、食品事業者、旅館等の観光産業、地方自治体、住民等が、地域経済循環の活性化および地域内再投資力の向上の主役と位置づけられています。

このような中、欧州連合(E)は、2019年に「欧州グリーン・ディール」を発表し、その一環として、2020年に「農場から食卓までの戦略」と「サーキュラー・エコノミー行動計画」を策定しました。Eの一連の政策は、国際競争力を高めるために資源・エネルギーの浪費を見直す点では世界経済フォーラムの議論と整合的ですが、その目的は、人びと、地域、および都市のための循環経済を目指すことにあるとしています。

(2)日本の農業・食品産業の位置づけと地域内再投資力

次に、地域経済循環における日本の農業・食品産業の位置づけを確認してみましょう。日本のGDPの中で農林水産業が占める割合は1・2%(2021年概算)に過ぎませんが、農山漁村において農林水産業は基幹産業であり、食料の供給だけでなく、治山治水といった国土保全や防災、生物多様性の維持、環境保全、景観の提供、伝統文化の継承、雇用創出等、公共性の高い多面的機能を果たしています。また、中小零細企業が全体の99%を占める食品製造業がGDPに占める割合は3・5%(2021年)ですが、地域経済の重要な柱となっています。

伝統的に、農林水産業と食品製造業の立地には地理的近接性があり、地域内で生産した原料を用いて加工食品を製造することが一般的でした。例えば、郷土食の代表格である味噌は、その好例ですが、貿易自由化が推進される中で、両者の有機的連関は分断され、今日では味噌等の多くの国産加工食品はその原料を輸入に依存しています。

政府は貿易自由化をチャンスととらえ、縮小する国内市場よりも成長する海外市場を積極的に目指すべきだとしており、第二次安倍政権は2030年までに農産物・食品の年間輸出額を5兆円とする目標を掲げました(2020年3月閣議決定)。しかし、2020年には新型コロナウイルス禍に見舞われ、2022年以降のロシアによるウクライナ侵攻やインフレ等の影響で世界的に景気が後退する中、目標の達成は困難になっています。そのような中で今後目指すべきは、輸出拡大よりも、地域農業と地場産業としての食品製造業の分断をのり越え、双方の連携に向けた関係を再構築することであり、それによって地域内再投資力を取り戻すことです。そして、地域の農業生産者や中小零細規模の食品事業者、消費を支える地域住民、および伴走者としての地方自治体を、中心的な担い手として位置づけることが求められます。地元産の有機農産物・食品を学校給食等の公共調達で利用することは、地域の環境を保全しながら農業生産者の所得を高め、地域内再投資力を再構築し、地域経済循環を推進することにつながるでしょう。

基本法農政と農業近代化への反省

1961年に施行された旧農業基本法は、「緑の革命」と呼ばれる技術(改良品種、化学農薬・肥料、農業機械・施設、灌漑)を用いて農業の近代化を進め、土地生産性と労働生産性の向上を実現し、農地流動化による規模拡大と併せて、他産業並みの所得を得る経営を育てることを目指しました。また、同法の選択的拡大政策の下で麦、大豆、飼料等の輸入農産物に対する関税が引き下げられたため、輸入が増加し食料自給率が低下しました(図1)。

1980年代になると世界各国が新自由主義的政策を採用するようになり、GATT・WTO体制の下で農産物・食品の貿易自由化が本格化する中、1999年に施行された現行の食料・農業・農村基本法は、国際競争力のある農業経営の育成を目指して、規模拡大や法人化、企業参入のための規制緩和を進めました。円高の下で日本はますます輸入食料への依存度を高め、農村地域に立地していた工場の海外移転(産業空洞化)により、農業部門や農村地域では後継者難と高齢化、過疎化に見舞われたのです。

食料の増産等の面から農業近代化を評価する声もありますが、現在ではその弊害も数多く指摘されています。農業近代化は、第一に、化学農薬・化学肥料の使用により生態系に負荷を与え、化石燃料の使用により気候危機をもたらし、人畜共通感染症等による被害を拡大しました。第二に、経営規模の拡大や機械化・自動化等は、都市化とあいまって農家・農村人口を減少させ、地域コミュニティの衰退を招きました。第三に、農場外の投入材への依存度を高め、飼料・エネルギー・資材価格の高騰や為替レートの変化に脆弱で、多額の投資・ローンを必要とする産業に農業を変えてしまいました(図2)。現在の日本農業の危機は、二つの基本法の下で展開された農業近代化の帰結です。私たちはこの事実を直視し、深い反省に立ってポスト近代化農政・農業を展望しなければなりません。

国際社会の新たな潮流

(1)アグロエコロジーと小規模・家族農業

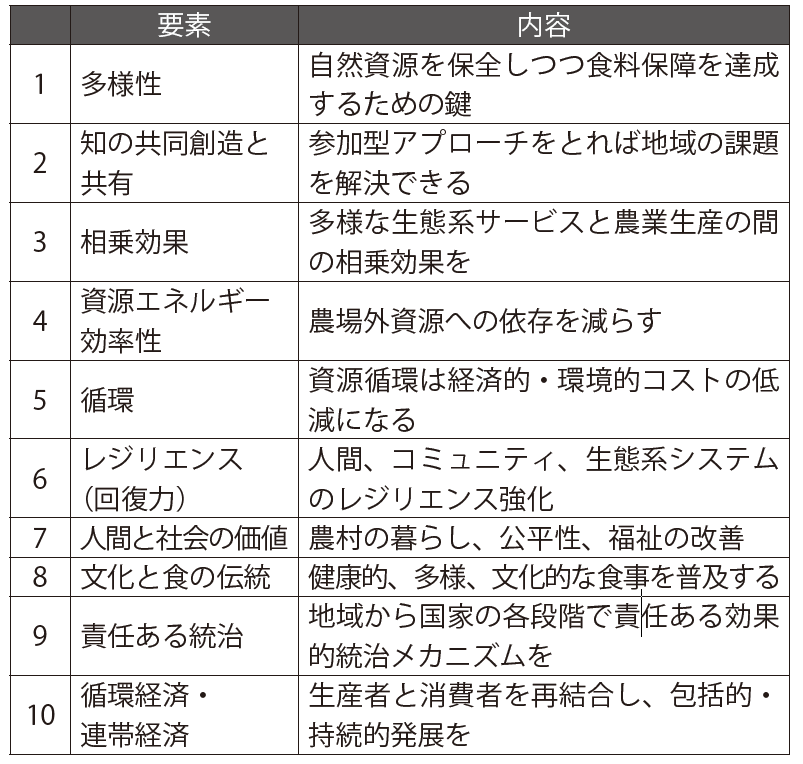

国連や世界銀行は、科学者や市民社会団体とともに、「全身治療」の具体的実践として小規模な家族農業によるアグロエコロジー(生態系と調和した持続可能な農と食のあり方)への転換を推奨しています(表1)。例えば、国連貿易開発会議(UNCTAD)は2013年の報告書の中で、地球規模の気候変動に対応するために大規模で企業的農業から小規模農業によるアグロエコロジーへ早急に転換することを求めました(UNCTAD 2013)。

その背景には、農業の生産性を土地生産性や労働生産性だけで測るのではなく、資源エネルギー生産性(資源エネルギーの単位投入量当たりの収量)や社会的生産性の視点から評価する機運の高まりがあります(図3)。社会的生産性とは、小規模な家族農業が多数存在することにより創出される多面的価値(所得獲得機会の創出、防災、環境保全、景観維持、文化伝承等)により社会全体の生産性が増すことを指します。

EUは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定、国連「家族農業の10年」等の国際的潮流を受けて、2023年から始まった新共通農業政策(CAP)の下で、気候変動や環境汚染への対策と小規模経営への支援を強化しました。現行制度では、経営体数で全体の2割を占める大規模経営が直接支払額全体の8割を受給しており、真に支援を必要としている小規模経営に支援が行き届いていないとの批判が強まったため、新たに直接支払の受給上限額を導入し、経営規模が大きくなるほど受給額を減額し、小規模経営に予算を再配分しています(関根 2021)。米国農務省は、小規模経営が公共政策の真の対象であり、その発展を支援するのが連邦政府および州の事業であるとしています。また、持続可能な農村の復興は、力強く活力ある小規模経営があってこそだと明言しています。同省は、1980年代から大規模経営への生産集中に警鐘を鳴らし、小規模農場への財政的支援を拡大するべきだと主張してきました。バイデン政権下で、農務省は中小家族経営への支援や研究予算の拡充を決めており、気候変動対策や環境保護政策と併せて、持続可能な農業への移行を目指しています。

(2)フードセキュリティの概念拡充

2024年度通常国会では、食料安全保障の強化を主な目的とした食料・農業・農村基本法の改正案が審議されています。日本で言う食料安全保障は、英語のフードセキュリティ(Food Security)を訳したものですが、国際的な定義と国内の定義には違いがあります(以下では、前者を食料安全保障、後者をフードセキュリティと呼びます)。フードセキュリティが国際社会で定義されたのは1974年です。それまで穀物の輸出国だったソビエト連邦(現ロシア)が輸入国になることで、世界市場の需給が逼迫しました。こうした中、CFS(世界フードセキュリティ委員会)という国連組織が発足しました。これ以降、世界の食料価格指数は何度か上昇していますが、2020年以降のコロナ禍と2022年以降のロシアとウクライナの戦争を機に、改めてフードセキュリティが議論されています。

日本の現行基本法の第19条では「不測時」の食料安全保障のための国の役割を定めています。改正案では、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義し、不測時だけでなく平時から一人ひとりの食料安全保障の実現を図るように見直しています。しかし、改正案中の食料安全保障の定義は、1996年にローマで開催されたFAO世界食料サミットの定義を参考にしたものです。同定義では、①供給可能性、②物理的・経済的入手可能性、③適切な利用、④安定性の4要素で構成され、この4つがすべて満たされたとき、フードセキュリティは実現するとされています。

ところが近年、国際社会ではこの4要素では不十分だと認識されています。2020年にCFSの専門家ハイレベルパネルの報告書において、⑤「主体の権利」(エージェンシー)と⑥「持続可能性」を新たに追加することが提案されました。⑤は、「個人や集団がどのような食品を食べるか、どのような食品を生産するか、また、食料システムにおいて食品がどのように生産・加工・流通されるのかを決定する権利、食料システム政策やガバナンスを形成するプロセスに参加する権利」と定義されています(小泉 2024)。これは消費者の権利であると同時に、生産者の権利でもあります。⑤と⑥は、「食料主権」「食料への権利」という概念から影響を受け、発展してきたものです。食料主権とは世界最大の農民組織ヴィア・カンペシーナが1990年代から提案してきたもので、「生物学的に健全で持続可能な方法で生産された健康的で文化的に適切な食料に対する権利、そして自らが食料と農業システムを定義する権利」とされています。持続可能性や環境・生態系への配慮などはもちろん、巨大なアグリビジネスが世界を席巻する中で農家の自己決定の権利などを求めています。食料への権利は、1948年の国際人権宣言で認められたもので、「全ての個人やコミュニティ等の権利として、いつでも物理的および経済的に十分かつ適切で、文化的に受け入れられ、持続可能な方法で生産・消費され、将来の世代のためのアクセスを維持するもの」と定義されています。

⑤と⑥は、近く国連で構成要素として正式に認められると見込まれていますが、はたしてこれらの考えは、日本の改正案に含まれているといえるでしょうか。⑥については、改正案の基本理念の一つ「環境と調和のとれた食料システムの確立」として反映されていると考える人もいるかもしれません。確かに文言としては入っていますが、基本理念「食料安全保障の確立」とは別立てになっている点に注意が必要です。⑥は、将来の世代の経済的・社会的・環境的基盤を損なうことなく、食料システムがフードセキュリティと栄養を提供する長期的な能力のことです。持続可能性がなければ、フードセキュリティはそもそも確立できないのです。

フードセキュリティか、生態系の保護か、二者択一のように語られがちですが、慣行栽培からアグロエコロジー農法に転換したところ、品目・地域横断で1・8倍に収量が増加したというデータがあります(Pretty et al. 2006)。そもそも食料を「商品」という枠組みでだけ捉えているから二律背反に陥るのであって、食料を「共有材」「人権」「権利」と位置付けるべきではないかという議論も欧州などでは活発に行われています。

(3)農業生産者の所得保障

農業生産者が生産費の上昇分を農産物の販売価格に転嫁することは容易ではありません。しかし、資材価格や人件費が上昇する中で事態を放置すれば、離農者が増え、食料生産は先細ります。このような中、フランスは国をあげて対策に乗り出し、所得保障や価格保障に加えて、新たな支援制度を導入しました。

2008年に石油・穀物の国際価格が高騰した際、生産費の上昇分を価格転嫁できなかったフランスの農業生産者は、大規模なデモを決行して窮状を訴えました。同国では小売業の寡占化と過当競争が進んでおり、農業生産者が価格形成に影響力を及ぼすことは難しい状況です。事態を重く見た政府は2010年に農業近代化法を施行し、農業生産者と取引業者(加工業者、流通業者)の間の取引量と価格形成方式の明文化を義務付けました。さらに、食品価格監視機関を設置して、小売業者の動向を監視しています。

2018年に施行された食の全般的状況に関する法律(通称エガリム法1)(農業・食料主権省と経済財務省の共轄)は、農業生産者の所得向上のために、生産費にもとづいて農産物価格を形成するよう取引業者に求めていますが、強制力はないため実効性に乏しいと批判されました。

2022年1月から施行された農業生産者報酬保護法(通称エガリム法2)には、エガリム法1で定められた措置を厳格化する内容が盛り込まれました。具体的には、農業生産者と取引業者が農産物の生産費を算入した販売価格で複数年の契約を結ぶこと、契約期間中に生産費が変動した場合は契約価格の見直しを行うこと、取引業者と小売業者の間で価格交渉をする際に農産物・原料価格を明示したうえで、これを交渉の対象としないこと(物価スライド方式)、紛争処理委員会の設置による調停機能の強化、産地表示の強化により消費者が国産品を買い支えられるようにすることなどです。これにより、小売業者が提示する納入価格に合わせて生産するのではなく、農業生産者が提示する生産費に合わせて納入価格が形成されるようにすることを目指しています。日本では、政府が基本法の改正案にフランスの同制度を参考にした制度を組み込むことを目指しており、法律制定に向けた準備も進めています。

おわりに─「商品としての食料」から「権利としての食料」へ

以上のように、農と食をめぐる世界の価値規範は急速に転換しています。しかし、食料システムの「全身治療」は、これまでと同様に食料を商品として位置づける枠組みの中で実現可能でしょうか。たとえ農業のGXが推進され、脱炭素化が実現したとしても、それだけでは持続可能とはいえません。食料システムにおける既存の権力関係─多国籍アグリビジネスと農業生産者の非対称な関係─が温存されるのであれば、新たな資源収奪や農業生産者・農業労働者の搾取はなくならず、持つ者と持たざる者の間の格差は再生産されるからです。

いま求められているのは、食料を商品として位置づける従来の価値観を相対化し、食料を権利としてとらえ直すことです。私たちが生存するうえで不可欠な食料は、商品ではなく共有財(コモン)や人権として再定義されなければなりません。食料をめぐる権利は、生存権、自己決定権、知る権利、知らされる権利、意見を聞かれる権利、政治参加する権利、人間として尊重され人間らしく生きる権利、食の民主主義、食の公正性、よき統治と密接な関係にあります。

私たちが生きている時代は、冒頭に述べたように多重危機の時代です。このような中、私たちは多重危機をもたらした社会システムから脱却し、次の社会システムへ移行しなければなりません。このような時代に農業政策に求められているのは、小規模・家族農業によるアグロエコロジーの推進を通じて地域経済循環を再構築すること、誰もが人間らしく暮らせる社会を再構築すること、そのために従来の価値規範から脱却し、権利としての食料の実現に舵を切ることでしょう。

【参考文献】

- Ellen MacArthur Foundation (2013) Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. Ellen MacArthur Foundation.

- 小泉達治(2024)「フードセキュリティの国際的潮流から学ぶ─顕在化するリスク・不確実性─」『農業経済研究』96(2):掲載予定。

- 岡田知弘(2020)『地域づくりの経済学入門─地域内再投資力論─ 増補改訂版』自治体研究社。

- Pretty, J., A. Noble, D. Bossio, J. Dixon, R. E. Hine, P. Penning de Vries, and J. I. L. Morison(2006)Resource Conserving Agriculture Increases Yields in Developing Countries, Environmental Science and Technology :1114-1119.

- ピーター・レイシー、ジェシカ・ロング、ウェズレイ・スピンドラー著、アクセンチュア訳、海老原城一監訳(2020)『競争優位を実現するサーキュラー・エコノミー・ハンドブック』日本経済新聞出版。

- 関根佳恵(2021)「小規模・家族農業の優位性:新たな経営指標の構築と農政転換」『有機農業研究』13(2): 39-48。

- UNCTAD(2013)Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before It Is Too Late, Make Agriculture Truly Sustainable Now for Food Security in a Changing Climate, UNCTAD.