人口減少が進む能登半島における復興

少子高齢化が進む能登は、(1985年)の最初の指定地域であり、交通ルートが多様に確保されているわけではありませんでした。そのような地域で、令和6年(2024年)能登半島地震(以下、能登半島地震)は、阪神・淡路大震災よりも大きな規模で、1月1日という災害対応を考える上では最悪のタイミングで発生しました。なぜなら、行政を中心とした支援に当たる人員は通常より少なく、帰省などで被災者は通常より多かったためです。交通・上下水道などのライフラインが途絶するなか激甚な被害を受けて、支援者の拠点確保すらままならなかった輪島市や珠洲市を中心に、自主的に、また、行政の施策として、広域避難が進められました。本稿執筆時点で公費解体は十分には進んでおらず、被災地の様子は見た目には大きくは変化がないように思います。上下水道が途絶している世帯もまだ多いです。

おそらく能登半島地震からの復興は、今後の災害復興の試金石になります。なぜなら人口が著しく減少し、また少子高齢化が深刻化する地域において、人口増加をあてにできない復興を考えねばならないためです。日本は災害大国と呼ばれていますが、得意なのはハード整備で、被災者支援は苦手です。ただし能登半島地震ではこの得意さが別の問題を生むかもしれません。人口増加をあてにできないという意味では、2011年の東日本大震災も同様でした。しかし、遂行された復興のかたちは、それまでの災害と大きく違いはありません。特別の税まで作って、極限まで自治体負担を無くした結果、出来上がったのは大規模土木事業を中心としたハード整備に重きが置かれた地域の姿でした。自治体からみると上下水道や公営住宅など数十年にもわたる経営が必要なものも大半が復旧されたり、新たに作られたりしました。しかし人口は十分に戻っていません。上下水道料金は値上げされ、公営住宅は空き室が増え、自治体財政をじりじりと苦しめ続けることになります。放っておくと人口減少下にもかかわらず、まるで高度経済成長下の「土建国家」のような復興になってしまうのです。

被災者支援の混乱が止まらない理由

くわえて、日本社会は被災者支援が得意ではありません。一例をあげると、よくある避難所の生活環境水準は、難民支援などの人道援助の国際基準をはるかに下回り、長い間、混乱は継続しています。

日本社会が被災者支援を得意としない理由は、大きく二つあると考えられます。一つ目は、災害を社会的課題と捉えた際の特殊性です。環境問題・貧困・介護といった社会的課題は、全国あらゆるところに、いつも存在しているため、さまざまな活動が生まれやすいし、問題のある法制度の改正を迫る世論も生じやすいです。しかし、災害はある地域にたまにしか起こらないため、一部の人や地域の問題にとどまりやすいのです。

二つ目は、基本的な支援者が行政、特に地方自治体に限定され、しかも、ハード復旧が重視されていることです。「ある地域にたまにしか起こらない」災害に対して、平時に適応した地方自治体は、慣れない仕事をしなければなりません。平時に行っている仕事の延長線上にあるインフラの修繕や消防などは比較的混乱が少ないのですが、食品、生活用品や住居といった主として営利企業が供給しているものや、福祉サービスなど行政・営利企業・NPOなどが連携して実施しているものを、慣れない地方自治体が行うと混乱しやすいものです。

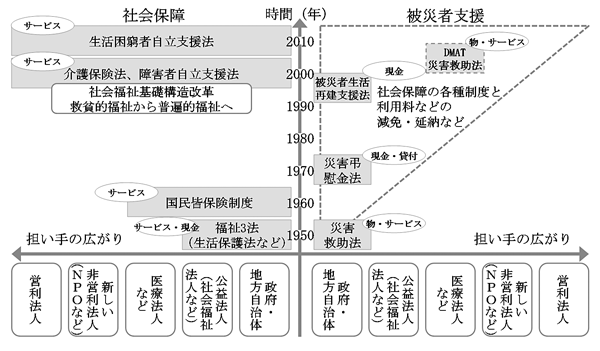

このような被災者支援の役割分担はどのように作られたのでしょうか(図1)。国の強い関与のもとで地方自治体が災害対応を行い、民間組織は参画しないという、災害対応における基礎的な役割分担は、占領下の1947年にGHQの影響のもとで成立した災害救助法によって決まったと考えられます。災害救助法は、日本国憲法、地方自治法、生活保護法といった日本社会の根幹的な法制度ができ上がっていく時期に制定されました。生活保護法を所管する厚生省社会局保護課が災害救助法の所管となったことに表れているように、災害救助法は生存権保障としての弱者援護の発想のもとでつくられた法律です。平時は資産調査を行うような生活保護法、有事はその暇はないので誰でも救助対象にできる災害救助法といった機能分担でした。つまり、被災者支援は社会保障の一環として構想されました。

その後、1959年の伊勢湾台風を契機として成立した災害対策基本法や激甚災害法では、体制や計画、ハード中心の復旧に重きが置かれました。同じ頃、国民皆保険制度が成立していましたが、被災者支援の社会保障としての意味合いは十分には考慮されませんでした。ハード偏重への反動のように、災害の度に「個人災害救済」を求める声が上がりました。議員立法としてこの声に応えたのが1973年に成立した災害弔慰金法でしたが、サービスを提供することが中心の社会保障とは異なり、現金を給付することになりました。

1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災において、被災者支援は社会保障とはまったく異なるものとして現れてしまいました。阪神・淡路大震災においては、持家か借家かを問わずにたまたま住んでいた家の壊れ具合いである罹災証明書の区分が、被災者支援の基準となりました。災害弔慰金法と同様に「個人災害補償」の議員立法として1998年に成立した被災者生活再建支援法も罹災証明書の区分を基準としました。結果、社会保障とは隔絶された基準が被災者支援にもたらされました。さらに、2013年に災害救助法は厚生労働省から内閣府へ移管されました。

それとは逆に同時期の社会保障は「社会福祉基礎構造改革」のただなかで、自らや家族の自助努力が失敗した場合にのみ福祉制度の対象となる救貧的なものから、介護保険のように誰もが利用する普遍的なものへと、そのあり方自体を大きく変えつつありました。1997年の介護保険法、2005年の障害者自立支援法などにより、行政が中心となってサービスを措置するのではなく、利用者が契約によってサービスを選択し、公費や保険で費用を賄うことを中心としたものへと姿を変えました。また、制度上の担い手はNPOなどの非営利法人や営利法人にまで広がりました。しかし、被災者支援の制度上の担い手は基本的に地方自治体のままでした。

災害ケースマネジメントの仕組み

少子高齢化がすすむ東北地方を襲った2011年の東日本大震災以降は、被災者支援の「社会保障からの孤立」を解消する動きが広がりました。その代表例が「災害ケースマネジメント」です。

被災者は災害によってさまざまな困難を抱えます。家族を失った、住んでいた家が壊れた、失業した、普段利用していた医療や福祉サービスが利用できなくなった、借金を抱えてしまったなど、その困難は暮らしの全般に及び、しかも、一人ひとり多様です。さらに、障害・高齢・生活困窮など平時の脆弱性が災害によって増幅されることが多いものです。しかし、被災者支援の基準は、たまたま住んでいた家の壊れ具合いである罹災証明書の区分が基本となり、被災者が抱える多様な困難に必ずしも適合しません。

このような状況に対して、東日本大震災以降の災害では、「災害ケースマネジメント」という被災者支援の仕組みが広がりました。その特徴は、個別世帯の状況に応じて伴走型で必要な支援が行われる点と、多様な主体が連携し平時施策も含めた多様な支援メニューが組み合わされる点です。いわば、平時の社会保障と災害時の被災者支援をつなぎ、制度のはざまに落ちた被災者に寄り添いながら生活再建を支える取り組みです。

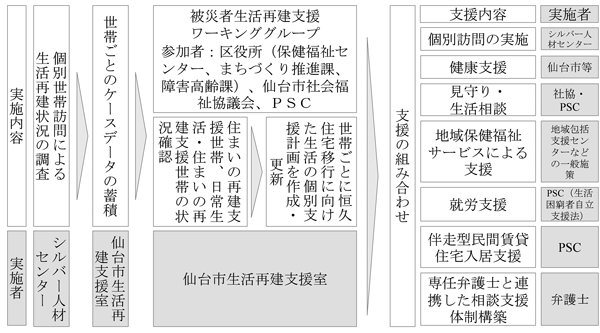

災害ケースマネジメントの発端となった仙台市では、訪問調査によって世帯ごとのカルテを作成しました。その後、仙台市各部局や仙台市社会福祉協議会、NPOのパーソナルサポートセンターなど、支援にかかわる主体が参加する「被災者生活再建支援ワーキンググループ」という会議体を定期的に開催して、世帯ごとに個別の支援計画を策定し、定期的に改定していきました。これによって世帯ごとの支援目標や必要な支援メニューを定め、支援を担う各主体が役割分担したうえで支援にあたりました。支援メニューは戸別訪問や民間賃貸住宅の紹介、弁護士相談など災害に特徴的なものから、生活困窮者への就労支援や介護保険法上の支援など平時の福祉施策まで多様でした(図2)。

災害ケースマネジメントは、熊本地震、平成30年7月豪雨など、その後の災害でも実施されました。取り組みが広がる中、鳥取県が全国で初めて平時から制度化し、徳島県もそれに続きました。さらに、国も「取組事例集」や「実施の手引き」を策定し、防災基本計画に規定しました。

能登半島地震における災害ケースマネジメントの展開

災害ケースマネジメントは被災者生活再建支援にかかわる長期的な取り組みですが、すでに能登半島地震においても始まっています。例えば、政府が定めた「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」で災害ケースマネジメントの実施が促されています。また、2月から石川県がさまざまなNPOや福祉の専門職団体に委託して、在宅避難者の把握・アセスメントを行い(厚生労働省の被災高齢者等把握事業を活用)、災害ケースマネジメントのアウトリーチを担う各地の支え合いセンター(厚生労働省の被災者見守り・相談支援等事業を活用)にそのデータが引き継がれます。さらに、馳浩石川県知事も令和6年第2回(5月)石川県議会定例会において、災害ケースマネジメントを念頭に被災者支援を進める旨を答弁しており、能登半島地震による多くの被災地で災害ケースマネジメントが継続的に実施される見通しです。

ただし、従来よりも厳しい状況が想定されるのも事実です。なぜなら、少子高齢化が進む上に、稼働年齢層である多くの被災者も広域に避難したため、福祉的な支援の担い手が必ずしも十分ではないからです。アウトリーチをする人材が少ないことにくわえ、通所型・入所型の福祉事業所が十分には稼働していない地域もあります。これまでの災害における災害ケースマネジメントでは被災者を平時施策も含めた多様な支援メニューにつないでいくことに力点が置かれていましたが、能登半島地震では十分な支援メニューを地域ごとに用意することにも力を入れる必要があります。

【参考文献】

- 菅野拓(2021)『災害対応ガバナンスー被災者支援の混乱を止める』ナカニシヤ出版