2024年衆院選の結果は自公政権からの転換の第一歩となりましたが、それが完全に転換する「第二歩」に進むかどうかは、今後、野党そして社会運動が新自由主義批判を核とした新たな政治構想=ビジョンを示せるかどうかにかかっています。

はじめに

2024年10月27日に行われた衆議院議員総選挙(以下、衆院選)の結果、自民党は2009年衆院選以来、15年ぶりに単独過半数を割ると同時に、公明党と合わせた連立政権でも過半数を割り込む結果となりました。この小論では、今回の衆院選にはいかなる特徴があったのか、また今後、自公政権(あるいは自民党を中心とした政権)の政治から転換し、新たな政治的枠組みにつながる嚆矢となり得るのかについて検討してみたいと思います。

1.2024衆院選の特徴

まず最初に今回の衆院選の特徴はいかなるものであったのか、その点から検討しておきます。

今回の衆院選の特徴の第一は、自民党が単独過半数割れしたのみならず、自公連立政権という枠組みでも過半数割れに至ったことです。自民党単独で過半数割れしたのは2009年の政権交代があった衆院選以来、15年ぶりです。自公連立政権という枠組みで見れば、1999年からの自公保(自民党・公明党・保守党)政権が始まって以来、2009年の政権交代選挙を除いて初めての事態ということになります。なぜこの点を強調しておくのかといえば、2012年衆院選以来、自民党、そして自公政権が国政選挙で常勝してきたことを考えれば、極めて大きな変化だからです。

第二は、第一の特徴の結果でもありますが、少数与党政権を前提とした政治的枠組みがしばらくは続きそうだということです。この点はマスコミなどでも報道されている通りですが、政策ごとに部分連合を組まざるを得ない状況がしばらくは続くということです。イギリス議会における「ハング・パーラメント(宙ぶらりん議会)」(二大政党のいずれもが過半数を獲得できない状況)に似た状況という報道もなされています(ただしイギリス庶民院は完全小選挙区制を前提とした二大政党制であり、二大政党制とは言えない日本とはかなり状況は異なります)。戦後の政治史を振り返ると、少数与党政権はあまり長続きした例がありません。古くは第五次吉田内閣(1953年5月~1954年12月)、第一次鳩山内閣(1954年12月~1955年3月)の例があり、最も新しいものでは羽田内閣(1994年4月~6月)の例があります。吉田内閣や鳩山内閣の時期はまだ保守合同以前=55年体制以前の事例であり、保守政党総体としては議会の大勢を占める状況でした。羽田内閣の場合は、その前の細川内閣で最大の議席数を占めていた社会党が離脱したため極めて厳しい状況でスタートせざるを得ず、社会党以外に連携できる政党がないという点でも相当に困難な状況でした。今回の状況は、自公政権が国民民主党(以下、国民)や日本維新の会(以下、維新の会)といった第三極勢力のいずれかと連携すれば過半数に達する状況であり、羽田内閣とは異なり、打開策がほとんどないという状況ではありません。しかし与党のみで議案が可決できるという状況ではなくなったという点では、極めて珍しい状況であることは強調しておく必要があります。

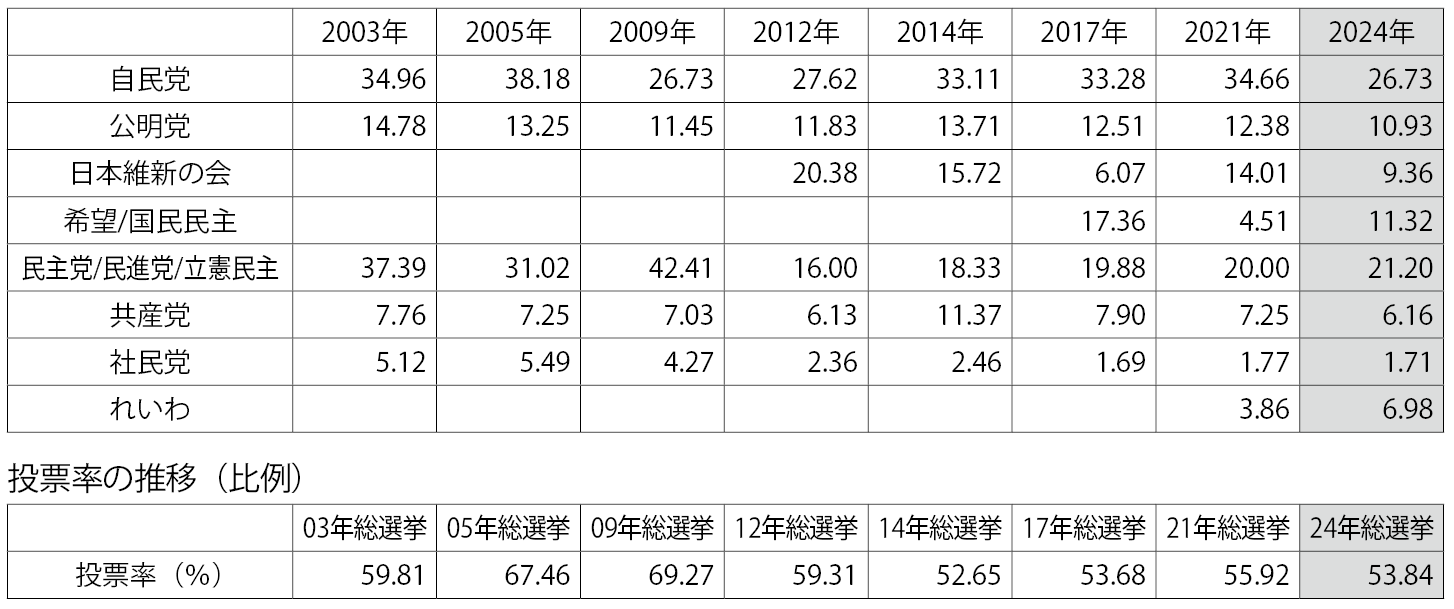

第三は、野党勢力の中で国民とれいわ新選組(以下、れいわ)が躍進したことです。国民は前回2021年衆院選で獲得した11議席から今回は28議席と約2・5倍増(公示前議席からは7から28と4倍増)、れいわは前回の3議席から今回9議席と3倍増になりました。比例得票率で見ても、国民は前回の4・51%から今回11・32%、れいわも3・86%から6・98%と大幅に増やしました。特に国民はいわゆる「103万円の壁」などの経済政策において、当面、キャスティングボートを握る存在となりました。

第四は、既存の野党勢力の中で維新の会、共産党、社民党が後退したことです(社民党の今回の獲得議席は前回と同じ1議席ですが、比例得票率は下がっています)。維新の会は大阪の全選挙区で勝利するなど、地元大阪では盤石の地盤を誇っているかに見えますが、今回、前回の衆院選に比べ、全国的に見ると、比例得票率は14・01%から9・36%と4・65ポイント減、長崎県を除く全ての都道府県で得票率を減少させました。特に大阪府=11・83ポイント減、兵庫県=13・21ポイント減など、自らが地盤とする地域での落ち込みが目立ちました。共産党も前回7・25%から今回6・16%と1ポイントほど減らしました。同党は近年、極端に勢力が後退するという状況にはなっていませんが、選挙を経るごとに得票率を微減させており、徐々に勢力を後退させている状況です。今回、選挙戦終盤にしんぶん赤旗が「2000万円問題」をスクープするなど、自民党の裏金問題追及で果たした役割は大きかったものの、選挙では立憲民主党(以下、立憲)やれいわの間に埋没してしまった状況です。さらにれいわの得票率をも下回るまでに後退しており、同党が置かれた状況は極めて厳しいと言わざるを得ません。

第五は、改憲が当面はなくなったということです。個別の議員はともかく、党全体としては改憲に批判的な立憲、そして共産党、社民党、れいわを合わせた議席数は改憲を阻止できる156議席を超えており、改憲勢力が衆議院において改憲発議をすることは難しい状況になりました。また憲法審査会長に立憲の枝野幸男最高顧問が就任したこともあり、そもそも審査会の審議が当面停滞することが明らかな状況にもなりました。

第六は、選挙戦中の報道各社の情勢分析で自公過半数割れという見通しが報道されるなど、これまでの政治状況が大きく変わる情勢であったにも関わらず、投票率が思ったよりも伸びなかったことです。伸びなかったどころか、衆院選の投票率としては戦後三番目の低さでさえありました。投票所が24年前に比べて15%減少したとか、投票時間が短縮されたといった制度上の問題ももちろん無視できる問題ではありませんが(『日本経済新聞』2024年10月24日付)、今回、投票率が伸びなかった大きな要因は、自公政権に批判的ではあるものの、政権交代までは有権者は求めなかったことにあると思います。ただし地域によっては(特に西日本)、投票率の低迷がそうした政治的な争点の有無と関係なく、政治的無関心あるいは諦念が広がっているのではと考えられるほど深刻です。衆院選の投票率が50%を切る都道府県は2014年から現れ始め、今回も沖縄、群馬、広島の各県では50%を切っています。この点は今後の検討課題になりますが、少子高齢化、格差・貧困の拡大など、社会的な要因が投票率の低迷=社会的分断を生んでいる可能性があります。

2.自民党の後退と立憲、国民、れいわの躍進をどう捉えるか

次に上記6つの特徴を踏まえ、今回、なぜ自民党は後退したのか、一方で、立憲、国民、れいわがなぜ躍進したのかについてもう少し掘り下げて検討してみます(図表)。

まず自民党ですが、自民党が敗北したのは選挙区、比例区ともに得票率を大幅に減少させたことが大きいです。2012年以降の衆院選で見ると、自民党の得票率が選挙区で40%を割ったのは今回が初めてです。2009年の自民党が政権を奪われた衆院選では同党の選挙区における得票率は38・68%で、今回の38・46%という得票率はそれに匹敵する落ち込みでした。それだけ自民党は選挙区では強かったわけですが、今回は前回2021年衆院選の48・08%から38・46%と9・62ポイントも落としています。そして比例区も2014年以降は30%を割ったことはなかったのですが、今回は26・73%と前回2021年よりも7・92ポイント下落しました。

次に立憲ですが、同党は今回、選挙区では前回に比べて0・95ポイント得票率を落としています(前回29・96%→今回29・01%)。比例区は1・20ポイント増です(前回20・00%→今回21・20%)。総じて言えば、立憲の党勢は前回からほぼ横ばいで拡大しているわけではありません。比例区の獲得議席は前回39で今回は44(5議席増)、選挙区は前回57で今回104(47議席増)ですから、立憲は主に選挙区で大幅に議席を増やすことによって躍進したことは明らかです。自民党が今回、小選挙区で失った議席は57(前回189議席→今回132議席)でしたから、小選挙区では今回、自民党が失った議席のほとんどをほぼ立憲が獲得したと言えると思います。しかし自民党が比例区で失った約8%の得票率を立憲はほとんど獲得しておらず、それは他党に流れたということになります。次に述べるように、この比例区における自民党の得票率減が国民やれいわの躍進のポイントです。

国民は今回、もちろん小選挙区でも5議席増なのですが、注目すべきは比例区の得票増です。同党の得票率は、前回4・51%から今回11・32%と6・80ポイント増です。これは全政党の中で最も高い伸びです。国民が大きく伸びた最大の要因は、「手取りを増やす」という経済政策ほぼ一本、シングルイシューで選挙戦を戦い、それが有権者に一定程度浸透したからです。立憲が比例区で大きく伸びなかったのは、有権者が立憲の政策ではなく、自民党の裏金問題に見られる政治腐敗への対決姿勢に期待したからでした。換言すれば、自民党へ「お灸をすえる」という自民党批判票を選挙区選挙で吸収したことが立憲躍進の主要因です。もし同党の裏金問題以外の政策が支持されていたのであれば、比例区においても得票率を伸ばしたはずです。一方の国民は裏金問題を争点には据えませんでした。今回の衆院選における同党の公約をみれば明らかなように、家計支援、減税、社会保険料の軽減をはじめとした経済政策中心の内容になっており、政策の四本柱のうち、裏金問題などの政治改革については最後の柱に位置付けられているに過ぎません。立憲の公約の第一の柱が政治改革であったことと比べると際立った特徴であると言えるでしょう。ちなみに共産党も公約の第一に「自民党政治のゆがみを正す改革」を挙げており、やはり政治改革を柱の第一にしています。しかしこれは立憲の公約と被ってしまったため、同党が伸び悩んだ要因の一つであったと思われます。

そしてれいわですが、同党も前回に比べて比例区の得票率をほぼ倍増させる勢いでした(前回3・86%→今回6・98%)。れいわの公約も構成は国民とよく似ており、裏金問題ではなく、減税、社会保険料負担の軽減、子育てにおける自己責任の否定など、総じて国民の暮らしを改善することを柱にしています。

国民とれいわが伸びた主要因はそれぞれの政党が掲げた政策が浸透したことにありますが、それに加えて政策の訴え方、浸透のさせ方も重要な要因であったと思われます。両党、特に国民は、各種出口調査の結果などを見ると、20代、30代の若年層に支持されたことが分かりますが、SNSなどの電子媒体をうまく活用したことも躍進の理由であったことは間違いないでしょう。

3.自公政権からの転換に結びつく画期となるか

以上、検討してきたように、今回の衆院選は自公政権を過半数割れに追い込んだという点では自公政権後退の第一歩になったことは間違いありません。ただしこれが今後の政治的趨勢になるかどうか、つまり第二歩に進むかどうかは来年の参院選、そして次回の衆院選の結果次第でしょう。

今回の衆院選の結果は、総じて言えば、裏金問題をはじめとした自民党の政治腐敗に対する国民の拒絶という要因によってもたらされたものであり、部分的に国民やれいわなどの一部の政党が政策的に支持されるという現象が見られました。しかし来年の参院選は裏金問題などの政治腐敗を再び争点にすることはできず、政策の優劣で自公政権よりも国民の支持を集めなければ状況は変わらないでしょう。それができなければ自公政権は継続することになります(後退したとはいえ、自民党は国民の多くの支持を集める第一党であることには変わりありません)。それは次期衆院選も同じです。今回の衆院選で思ったほど投票率が伸びなかったのも、政治腐敗の追及だけでは国民の関心を高めることには限界があることを如実に示しています。

自公政権が進めてきた新自由主義的改革により、国民生活は疲弊し格差や貧困の拡大にも歯止めがかかっていません。そうした社会状況の中で、国民の政治への不満は鬱積しており、今回の衆院選は裏金問題を火付け役として、その不満の一部が爆発しました。国民やれいわが躍進したのは「国民の生活を何とかしてほしい」という切実な要求を部分的に両党がうまく捉えたことによるもので、SNS戦略が奏功したのも、新自由主義的改革によってもたらされた「生活苦」という土壌があったればこそです。

来年の参院選、そして次期衆院選で自公政権に代わる政治のビジョン=トータルな代替案を野党、特に第一党たる立憲が示すことができなければ、再びこれまでの自公政権の政治路線に戻ることになるでしょう。その代替となるビジョンの核は当然、新自由主義批判でなければなりません。裏金問題批判は自公政権を追い込むきっかけであって、自公政権の政治を変える代替案ではありません。そうしたビジョンを提示し、そして社会運動がそれを支え、拡大することができなければ「第二歩」には進めないのではないでしょうか。