断水などが発生した被災地では、「生存権の保障」に基づく“助け合い”の理念のもと、各地の水道事業者が駆けつけて水道の迅速な復旧に努めています。この体制がいま、崩れ去ろうとしています。

水を届け、いち早く復旧する

体制が維持できなくなる

2024年1月1日、新年早々、能登半島を大地震が襲いました。地震発生から約3時間後、名古屋市から先遣調査隊が出発しましたが、半島地形と寸断された道路により情報収集も困難を極め、車中泊を強いられながらも懸命に従事しました。

こうした姿はマスコミにも取り上げられ「すぐに水を届け、いち早く復旧にあたる水道」という印象を与えますが、この体制を維持し続けられるかどうか甚だ疑問です。

名古屋市からの派遣は、7月中旬までに延べ1000名(上水道690名、下水道298名)に及び、派遣職員はもちろん、名古屋での後方支援業務や派遣職員の分の業務を補うための業務量は当初の予想をはるかに超えた月100時間超。月45時間超が年6回を超える労働基準法違反ともいえる勤務状況の職員が多く発生しました。

そして、ようやく派遣活動に収束が見え始めた9月21日、能登地方を豪雨が襲い、再び派遣活動が要請されました。豪雨による復旧作業は12月までつづき、名古屋市での通常業務を軽減することもなく1年を通じて過密な労働を強いられることとなりました。

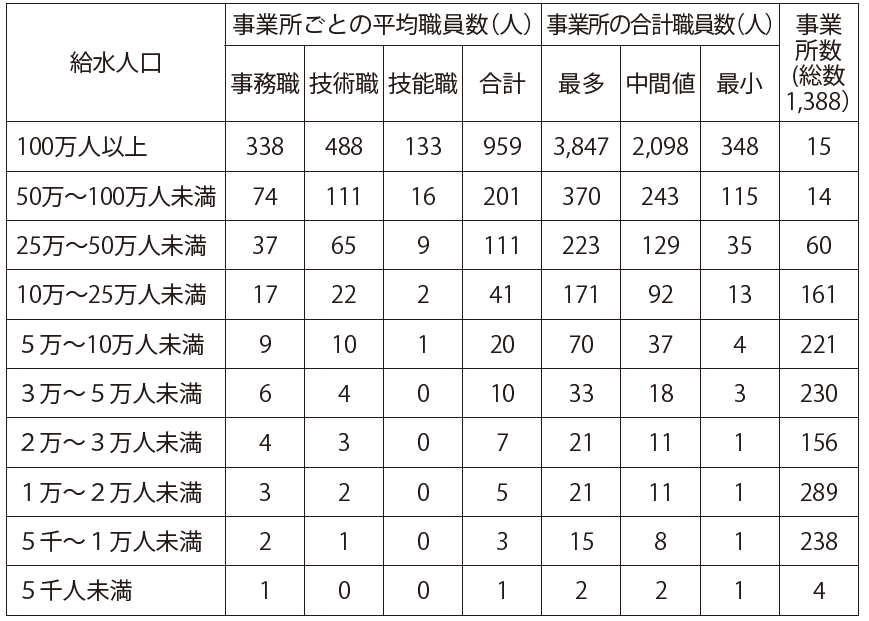

1995年に6万2000人余りいた水道職員(簡易水道事業を除く)は、2022年には3万9000人余りに減少していますが、被災した能登半島の自治体も水道職員が少なく、非常時対応ができる体制ではなくなっています。これは能登に限ったことではなく、全国の中小規模事業体では珍しくないことです。

10年前に懸念された状況が現実のものに

こうした状況に陥ることは、水道事業の旧所管であった厚生労働省は予見していました。

「新水道ビジョン」(2013年、厚生労働省)では「近年の地方公共団体の水道従事職員は減少傾向にあり、仮にこの傾向が続くとすれば、将来の発生が懸念される東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震などによる大災害時、全国の水道事業者等が、自らの平常時の事業を継続しつつ、被災事業者に対して迅速かつ適切な支援を行うための人員を確保できるかどうか、非常に大きな懸念を抱かざるをえません。このことは、地方公共団体が水道事業従事職員を合理化する際に勘案すべき重要な事項といえます」と示されていました。

しかし、その懸念は現実となり、業務委託で日常業務による経験を失った職員は、断水復旧のためのバルブ操作など基本的なことも不慣れとなり、災害支援派遣が長期化すると、派遣元の事業体では通常業務を遂行する人員が不足し、「派遣職員も、残される職員も大変」な状況に陥っています。

水道は憲法25条「生存権の保障」を具現化する事業です。震災のたびに「水は大事」、災害復旧には「現場力が重要」といわれますが、国が進めた委託推進と職員の削減、広域化により災害対応能力は脆弱なものとなっています。

阪神淡路大震災を契機につくられた現行の災害支援ルールは相互支援が前提となっていますが、効率化の名のもとに進められた委託化と人員削減により、直営を必死でまもってきた名古屋のような事業体ほど負担が重くのしかかる事態となっています。

国は、こうした状況を招いた理由を理解しようともせず、官民連携(水道民営化)と広域化をさらに推進するために、国民の命と健康を守る水道の所管を2024年度から厚生労働省より国土交通省へ移管しました。国土交通省は能登地震の検証作業を行っていますが、人材確保と人材育成の必要性について記述はあるものの具体的施策は見えてきません。

非常時対応の基礎能力がなくなっていく

水道事業のリスクは、地震だけでなく豪雨、寒波、水質事故、停電、施設事故など様々な事象があります。近年頻発する豪雨による水道施設への影響は、取水口の閉塞や浄水・配水施設の浸水などにより機能が停止し復旧にも相当期間を要することとなります。

能登半島地震では、給水ポイント(浄水場等)が失われ、給水車の往復だけで1日がかりとなる事態となりました。

1995年に関西圏を襲った阪神淡路大震災では、断水による消火活動の停滞から火災の延焼が拡大し、倒壊した家屋の下敷きになった被害者を救うことができず、犠牲者が増大しました。また、断水復旧も最長3カ月の長期に及び、広域水道に依存する大都市水道の脆弱さが露呈しました。

この大震災を機に、政令指定都市の水道事業体が中心となり、全国から支援に入る水道事業体を指揮する災害支援体制として、初期の応急給水活動だけではなく、早期通水に向けた漏水調査活動、復旧作業まで取り組む体系を築いていきました。

こうして、災害時に全国から集まる水道事業体職員は、日常業務でバルブ操作、漏水調査、工事監督などを経験していることで緊急・異常時対応が可能となり、指揮をする経験を積むことによって大災害時の対応能力を身につけていくのですが、政令市といえども国が進める「官民連携」方針には逆らえず、人員を減らし続けています。

さらに、近年では「採用募集しても人が採用できない」状況が続き、この先の総労働人口減少時代を迎え災害対応能力を維持できるのかと不安しかありません。

災害支援の仕組みと費用負担

現行の災害支援の仕組みは、1995年の阪神淡路大震災を契機に公益法人・日本水道協により作成されたもので、水道事業者の相互支援を前提につくられたものです。

「災害時は相互に助け合おう」という考え方は、ほぼすべての水道事業が公営であり、憲法25条「生存権の保障」の理念に沿ったものですが、当時から現在まで続く委託推進により直営業務が失われ、技術・技能をもつ水道職員が激減し「相互支援」体制は崩壊しつつあります(図)。

現行ルールでは、派遣費用は「派遣者の基本給は支援事業体が負担し、手当・超過勤務部分は受援事業体が負担する」仕組みです。これは「名古屋市民の水道料金で能登の水道事業の復旧費用をまかなっている」ということで「水道料金で事業費をまかなう」独立採算の原則から外れています。

受援事業体が負担する部分は、激甚災害指定になれば国から被災事業体へ支給され派遣事業体へ繰り入れされますが、派遣職員の基本給部分の負担額は今回の名古屋市の場合、ざっと2億円を超える多額の負担増となっています。

2024年3月に行った自治労連公営企業評議会の省庁交渉で総務省は「派遣費用を地方公営企業会計から支出することは適当ではない」との見解(資料)を示しましたが、名古屋市でもいまだに一般会計から補填される見通しは立っていません。

国は震災のたびに「インフラの早期復旧」を声高にアピールしますが、こうした財源さえも支援事業体任せにしています。

資料 自治労連公営企業評議会の省庁交渉における総務省見解(抜粋)

省庁要請では総務省に対し「派遣者の基本給部分を派遣事業体が負担することは独立採算の原則からして不適切ではないか」と追及した。総務省はその旨、通知すると回答があり、事務連絡が発せられた。

≪総務省自治財政局公営企業課より各地方公共団体財政担当課への事務連絡≫

第3(2)被災した他の地方公共団体に対する企業職員の派遣、地方公営企業の物資の提供などの応援等に係る経費については、一般会計が地方公営企業会計に繰り出すことが適当であること。

奪われていく震災対応能力

平常時だけをみて「効率化」を行ない、平常時でも超過勤務の多い状況では非常時に対応する能力を身につけることは不可能です。また、訓練・研修も「やってるだけ」の内容になってしまいます。

国が進める「官民連携」の最大の問題点は、民間企業はリスクを負わないことで、利益につながらない契約などしません。水道事業は災害や非常時でも安全・安定的に水を送るための「費用がかかる」のです。

かつてコンセッションを計画した浜松市は、「震災時も都市間協定により対応が行われる」と説明しましたが、利益を確保するため徹底的合理化を行った民間企業と、ゆとりを確保し非常時の訓練・研修などの人材育成を行おうとする公営企業との相互連携に公平性が保たれるのか甚だ疑問です。

地方公営企業は独立採算制を基本としているため、危機管理能力、災害対応能力を維持するコストも水道料金に含まれることを住民に理解してもらわなくてはなりません。